唐煥,善化人。乾隆辛酉鄉舉。知平陰縣,修學校,繕城隍,明慎折獄。逾年,邑大治。調知昌邑縣,築土為隄实盘配资平台app代理,遏濰水之衝。又設土牛,植櫸柳,為久固計,民利賴焉。著有《尚書辨譌》、《石嶺詩集》等書。——〔清〕穆彰阿等纂:《大清一統志》卷三百五十七

一、前言

唐煥字堯章(又字瑤章),號石嶺,善化(今湖南長沙)人。乾隆六年(辛酉,1741)舉人,歷官山東平陰、昌邑縣令,終平度知州。是著名泰山研究專家唐仲冕的父親,也是晚清重振理學之領袖唐鑑的祖父。唐煥著作等身,尤深於《尚書》。所著除了《尚書辨偽》五卷之外,另有《克己齋四書》十九卷、《大學自注》一卷、《論語自注》二十卷、《中庸自注》二卷、《孟子自注》七卷、《石嶺詩集》一卷、《石嶺文集》一卷、《石嶺時文稿》八十卷,尚有續稿五十篇。[1]

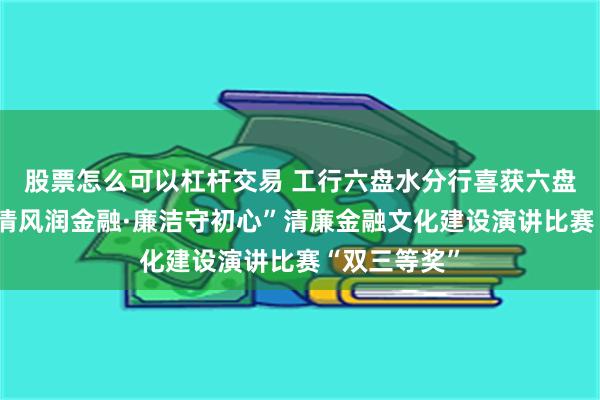

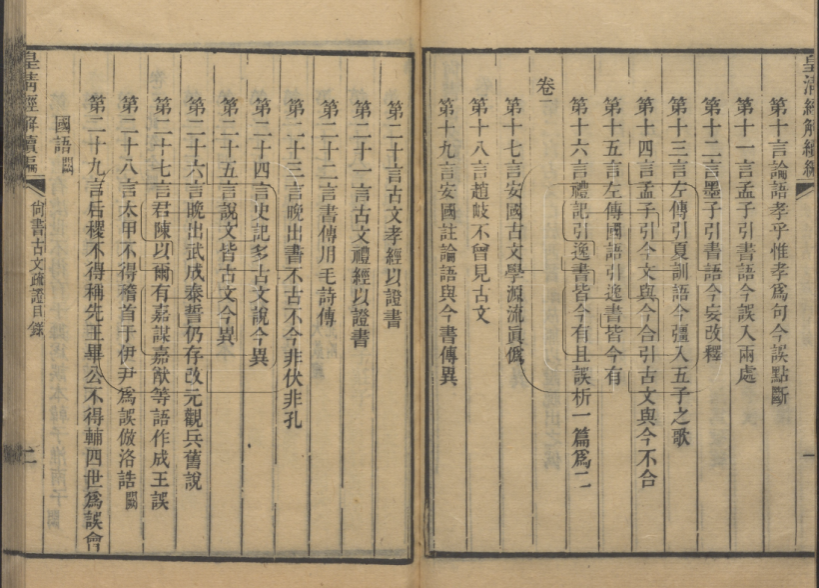

對於《尚書》古文之辨偽與護真的激烈交鋒,可謂貫串有清一代。[2]大致的趨向是:辨偽派一方面梳理兩漢文獻以證真古文《尚書》傳世之有據,一方面又以實際的證據指出晚出古文之自我矛盾以證其偽,如閻若璩的《尚書古文疏證》、惠棟的《古文尚書考》、孫喬年的《尚書古文證疑》,以及丁晏的《尚書餘論》等等;護真派則多就義理的醇正以及抓住朱熹對古文固終信之這一點來維護晚出古文的價值,如陸隴其、毛奇齡、齊召南、莊存與、翁方綱、林春溥、洪良品、謝庭蘭、吳光耀等人的辨護多類此。與此趨勢背道而馳的是,唐煥的《尚書辨偽》卻是純從事義的梳理來論定晚出古文之偽,與閻若璩及其追隨者在考辨古文的方法上,有根本的差異。尤其需要說明的是,唐煥為此書所寫的〈自序〉繫於乾隆四十二年(丁酉,1777),此書則刻成於嘉慶十七年(壬申,1812),可謂是乾嘉時期的學術產物,但這本《尚書辨偽》的著作旨趣卻是與考據學的精神背道而馳。所以,五卷的《尚書辨偽》,雖然在編纂《四庫全書》時,曾列入進呈書目,但在《尚書》辨偽的歷史上,並未引起太大的波瀾,既不為當時所重,也不為後世所識。[3]

這其中存在的原因,倒是不難推測。吳通福曾對清代學術從清初的形態轉到中葉的新形態作出解釋。他認為對晚出古文展開辯論的雙方,在進行考辨及其他學術活動所體現出的否定理學的傾向,代表的事實上是當時在清統治者推行的文化政策影響下學術界逐漸湧現的以經典考辨形式出現的反理學思潮,正是它規定了清中葉學術界在內容上的和形式上的主要特徵,即:思想上的反理學和學術上的重考證。[4]換言之,思想上的反理學和學術上重考證風氣的形成,與自清初以來古文《尚書》的考辨課題加乘學術思想的價值意識擴散有密切關係。很明顯的是,唐煥的《尚書辨偽》乃是立基於理學思想的著作,雖然重在辨明古文之偽,其判準依據卻是以義理文章為斷,所以在方法學上顯是與學術主流背道而馳,不被當時的學術界所重,也是事勢所當然。

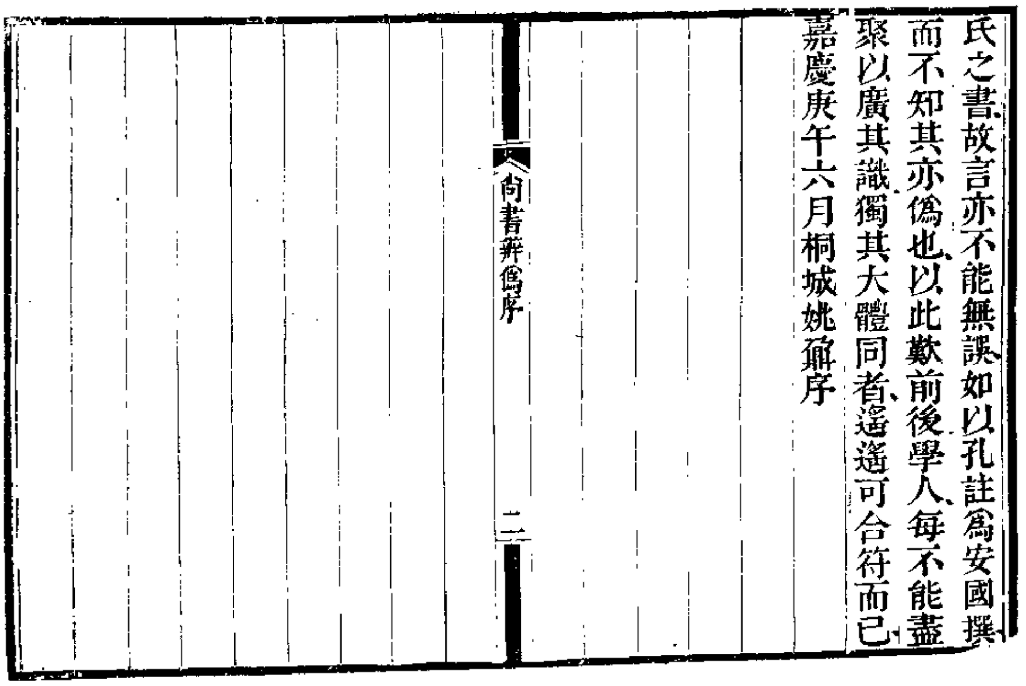

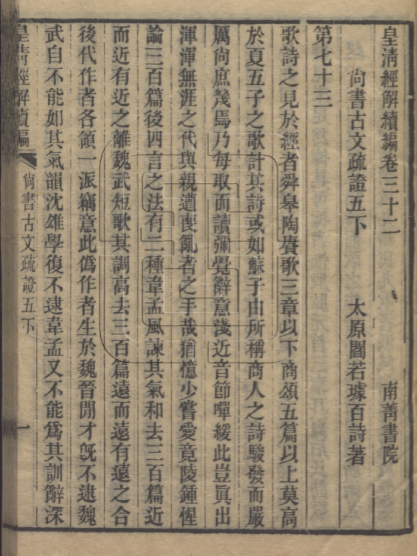

圖1 《尚書辨偽》果克山房刻本

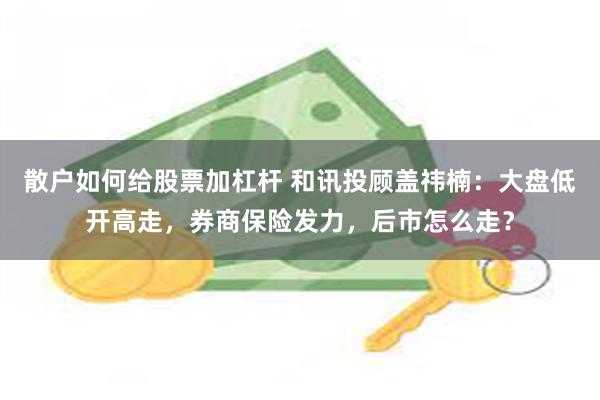

但這並不表示唐煥此書就沒有學術價值。如何看待這本《尚書辨偽》,或者說在沉埋故紙堆兩百多年後,如何為這部著作賦予意義,是探索這部著作首先要解決的問題。誠如姚鼐為本書作的〈序〉所言:「夫以考證斷者,利以應敵,使護之者不能出一辭。然使學者意會神得,覺犁然當乎人心者,反更在義理文章之事也。」[5]姚氏之〈序〉,除了指出以考據為式的著作,在辨偽的方法學上有可商榷之處,同時也反映出了乾嘉年間義理與考據的時代張力。所以,唐煥此書除了可以置諸於《尚書》辨偽史的視野來評價之外,同時也可以置諸於乾嘉義理與考據相互張力的背景下來探討。甚至從唐煥此書的內容來說,雖然辨偽的對象是《尚書》文本,然而論斷的依據卻是以文章辭氣是否妥貼,以及事義是否具合理性為基礎。換言之,唐煥在乎的仍是義理文章的優位性,這又不得不讓人聯想到與漢學考據在方法意識上可謂相對立的宋學傳統。所以個人以為,置諸於乾嘉漢宋學相對照的背景下來探討這部著作,較諸置於《尚書》辨偽史的視野來評價此書,或者更具有意義。畢竟身處乾嘉學術氛圍之中,卻是對漢學考據不議不論,本身就是一種立場的表態。更何況,唐煥在對經文簡單的疏釋中,時刻閃現出依據宋儒經解的學術脈絡,且相對於漢學考據之作的繁瑣難以調理,唐煥在對篇章段落作鉤玄提要的同時,仍不忘利用理學語彙,表達他的經學見解。

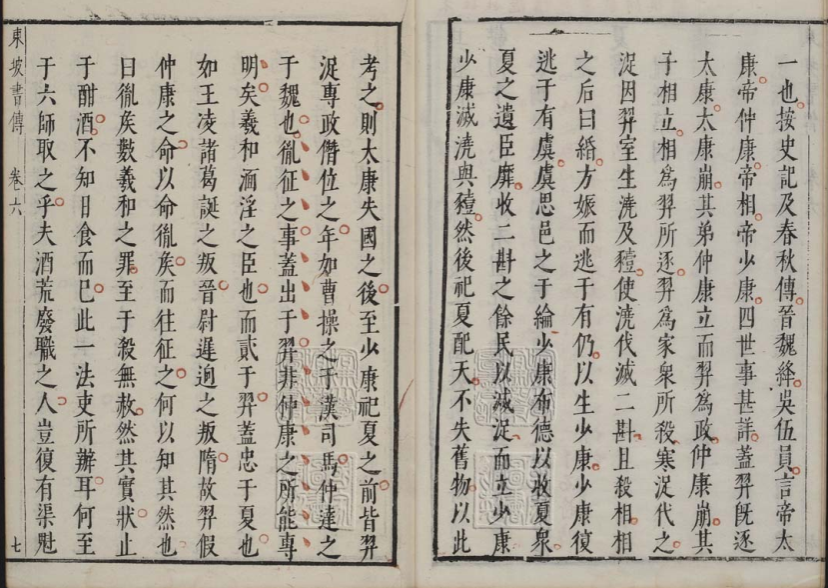

圖2 《尚書辨偽》姚鼐序

值得注意的是,此書雖名為《辨偽》,但唐氏仍按照五十六篇《尚書》的篇目順序,對經文逐段進行解釋或辨析。所以,此書稱得上是身兼辨偽與注釋兩種性質的《尚書》學載體。唐煥認為,吳棫、朱熹、吳澄、郝敬、歸有光等前輩學者對晚出古文雖疑且攻,卻仍有雜古文於今文,或僅別今文於古文,甚至有徑去古文的做法。[6]他更指出在《尚書》辨偽上,有一種不循其篇次,詳指其謬,使學者覽而心折的現象,這會導致對今古文認識的不夠全面與偏見。雖然唐煥並未指名道姓,但我們不難推測他批評的是以閻若璩為代表的考據派。所以他主張應「別之而可竄,去之而仍留」,不但要注釋《伏書》,也要辨正偽《書》。[7]其價值正如陶澍〈跋語〉所言:

古文《尙書》之偽,自吳才老、朱晦翁發之,其後論者益衆。若吳澄《書纂言》,及吾鄉羅喻義《是正》一編,皆止注今文,削古文不錄。雖各自有見,然爰書不立,無以斷獄。梅鷟《尙書考異》、閻若璩《尙書疏證》則又專攻古文,於今文鮮所發明。陳第、毛奇齡之屬,復起而持其長短,迄今談者無以别黑白而衷一是也。石嶺唐先生是編,於今文亦加疏釋,特意在古文句梳字箆、審音叩節以排之,故以「辨偽」為名。其中精義層岀,能使讀者渙然相悅以解。[8]

有別於前輩學者或只注今文,或不循篇次而專攻古文,或起而為晚出古文辯護,陶澍的〈跋語〉指出唐煥此書的重要價值,即在辨偽古文的同時,也對今文進行疏解,使覽者可以别黑白而衷一是。亦即唐煥會針對性質或主題相類的經文進行比較,如〈湯誓〉、〈湯誥〉、〈仲虺之誥〉,同載湯之伐桀,而所呈現湯之形象即有不同;又如〈泰誓〉、〈牧誓〉對武王伐紂之記載,所載內容亦是大異其趣。唐煥即是藉助篇中的事理辭氣之異以斷經文真偽。同時在進行疏解時,唐煥對所謂的今文《尚書》,就出以單行大字,並附以簡單的章句,尤其特重離析經文的文章結構,點明篇章與段落主旨,以及依據主要源自於宋儒的經說,對經文進行義理闡釋;對所謂的偽古文《尚書》,他堅持出自孔安國偽撰,在行文體例上,就低一格用雙行小字表之,並且在每段之下,常會加上「支離」、「醜極」、「贅極」、「空話」等字眼來進行評點與辨偽。當然,不論是對今文的疏釋抑或者對晚出古文的辨偽,唐煥都留下不少深具個人見解的論斷。而這一部分,才是整部《尚書辨偽》的精華。

二、審辭氣事理以辨證偽書

唐煥既名其書曰《辨偽》,自有他獨特的辨偽理路。在〈自序〉中,唐煥提出他的經典觀作為考辨偽書的基本論點。他以國史與經典的不同性質作為切入點,認為國家耳目尋常之事,若非能卓越前古,足以特示將來者,無論餖飣凌雜,一切登之為經,那麼一經之成,不啻汗牛充棟。惟有如《易》之體造化、貫陰陽,《詩》之達性情、明人倫,《禮》之本天以作則,《春秋》之達天命、存王迹,方可稱之為「經」。同樣的,對《尚書》而言,他認為所載內容應是「必其事足以創生民未有之奇,其道則天命流行之宜,足以百世俟聖而不惑,而後可以垂訓於天下後世者」,如〈堯典〉之誌傳賢、〈湯誓〉之誌奉天伐暴、〈盤庚〉之誌聖人行權之類,才是具有經之性質。與此精神違背者,即為偽書。而伏生口授之二十八篇,所以立生人之命,與《易》、《詩》、《儀禮》、《春秋》諸經,如五緯之耀於天,五嶽之峙於地,而垂示於無窮。至於偽《書》,唐煥或以為無其事無其理,知其偽而不足錄,或以為套體庸爛,不足以置齒牙間。[9]

換言之,二十八篇以外的晚出古文在他看來,是無法達到他所提到的「必其事足以創生民未有之奇,其道則天命流行之宜,足以百世俟聖而不惑,而後可以垂訓於天下後世」這樣「卓越前古,特示將來」的條件,卻是千百年間,側於聖經之列,如此餖飣凌雜的蕪穢之作,自在他掃除之列,此其《尚書辨偽》不得不作之故。而唐煥梳理五十六篇《尚書》的方法,也正是從他所揭示的從事理的正當性,以及文字的辭氣是否通順這兩個角度來進行。先生〈自序〉所謂:「故特正其句讀,釋其義蘊,疏其脈絡,發其旨趣,使夫由是道者,因其文字,以求其意;因其裁物之當,以得其義理之所歸而貫而通之。上下千聖性命原流,易世而同揆,與《易》、《詩》、《禮》、《春秋》相發明者,亦可以漸探其微,而深造其奧也。」至於「其偽撰古文,思欲悉為刪去。竊慮博獵誦辨,藉端出色者,薄倖居心;不樂成人美者,牽引附會,反為他日滋蔓。故仍存其舊,降格註書,各於篇中,詳指其疵謬,以公示天下,使曉然知偽竄之非,庶群心息而趨於一矣。」[10]觀此而可知是書雖名為《辨偽》,然不獨辨正古文,亦疏解今文,理由已如前所述。

按戴君仁先生對晚出古文《尚書》的價值以及面對古文《尚書》的態度,曾經有中肯的揭示:「古文《尚書》雖是偽書,可是仍有他的價值。我們都知道先民有很多很好的格言,遺留給我們,散見于古代典籍中。《論語》、《孟子》固無論矣,別的子書裏面藏量也很多。而歷史性質的書,如《左傳》、《國語》等,好話保存得也極豐富,這是我們都承認有研讀的價值的。古文《尚書》何獨不然?即使無所本而為作者所自造的,也有很多好言語:如『滿招損,謙受益』、『民為邦本,本固邦寧』、『用人惟己,改過不吝』、『好問則裕,自用則小』、『與人求不備,檢身若不及』、『有言逆于汝心,必求諸道;有言遜于汝志,必求諸非道』、『德無常師,主善為師』、『玩人喪德,玩物喪志』、『不作無益害有益,功乃成;不貴異物賤用物,民乃足』、『作德,心逸日休;作偽,心勞日拙』、『有容,德乃大』、『雖收放心,閑之惟艱』、『僕臣正,厥后克正;僕臣諛,厥后自聖』等,這些都是常被引用的成語。這種語句,簡單而扼要,警人切,益人深,而極容易記,都是很好的格言。......況且作偽古文的人,依焦里堂之說,當是晉代高士,只是隱名規世,而不是作偽欺人。偽與惡本不必相聯繫,我們崇善的心,和求真的心,也不必合為一事。偽書儘管是偽書,好書依然是好書。考明偽書,並不必廢掉偽書。這樣,重考據的博學之士,儘管繼續著做辨偽的工作;尊義理的衛道之儒,也不必憂聖經之將棄置。道並行而不相悖,這句話正可以用在古文《尚書》上。」[11]戴先生指出,偽古文《尚書》保存許多至今仍被引用的成語,警人切,益人深,都是很好的格言。期待重考據的博學之士與尊義理的衛道之儒,能各行其道,不相干涉。但是,這些警人切,益人深的成語在唐煥看來,卻是「套體庸爛,不足以置齒牙間」的。雖然在對晚出古文「句梳字箆、審音叩節以排之」的辨偽中,有許多是簡短抽象不具系統性的批評,如前所列「支離」、「醜極」、「贅極」、「空話」、「影響」、「荒唐」等,固不足以彰顯唐煥在辨偽上的見識;但也有不少的論斷,頗能體現唐氏的獨特見解。如辨〈舜典〉曰:

〈舜典〉〇安國偽撰篇目也。離「慎徽五典」下,冠以〈舜典〉。〈舜典〉既為〈虞書〉,〈堯典〉應作〈唐書〉矣。渠抑惡知前路特為禪舜張本乎!●曰若稽古,帝舜曰重華,協于帝,濬哲文明,溫恭允塞,玄德升聞,乃命以位。〇稱古帝堯,述前聖也。紀虞事,云古帝乎?襲放勳數語之貌,獵〈離騷〉、《詩》、《易》,堆砌八字,毫無本末層次,大失聖賢宗旨。姑弗論原文脈絡貫通,試問「欽哉」下文勢可已否?直接「慎徽」,極為從順否?且孟子時未經秦火,引据〈堯典〉,至為明確,無端偽撰二十八字,離為〈舜典〉,割裂聖經。[12]

這一段文字有兩個重點。首先是直指〈舜典〉是孔安國偽撰的篇目。其理由在於既硬分出〈舜典〉且冠以〈虞書〉之名,則〈堯典〉亦應作〈唐書〉才合乎以帝王朝號命篇之意。其次,〈虞書〉而稱「曰若稽古帝堯」,是述前聖之事;但唐煥不從蔡沉以「〈舜典〉以下,夏史所作,當曰〈夏書〉」[13]之說,而是直謂〈虞書〉既紀虞事,卻又稱舜為古帝,顯是不類。乃進而批評此增添之二十八字,是襲放勳數語之貌,堆砌〈離騷〉、《詩》、《易》文句,毫無本末層次,大失聖賢宗旨。唐煥又從文章脈絡的角度分析,以為「欽哉」以下文勢已盡,直接「慎徽五典」極為通順,不必妄增二十八字,離為〈舜典〉以割裂聖經。更何況孟子時未經秦火,所引據舜事亦稱〈堯典〉,至為明確。

進一步言之,在唐煥看來,〈堯典〉記堯事之意,是特為禪舜張本。他認為〈虞書〉、〈夏書〉所載四篇〈堯典〉、〈皐陶謨〉、〈禹貢〉、〈甘誓〉有一共通的核心精神,即是禪讓傳賢。他說:

粵稽上古,皆以世及,堯禪舜創也。首〈堯典〉,誌傳賢;〈皋謨〉終,禪舜之局也。治水奇創也,教稼明倫又次矣,傳禹循故事耳,不足錄。錄〈禹貢〉,誌禪夏所由也。〈甘誓〉,終禪夏事也。[14]

在唐煥看來,上古君位之傳承皆以世及。然堯之禪舜、舜之禪禹,乃開傳賢之路,值得大書特書。所以〈虞書〉之首〈堯典〉,誌其傳賢;而終以〈皋謨〉以成禪舜之局。又傳禹乃循故事,實不足錄,故補以禹之治水奇創,教稼明倫,此所以錄〈禹貢〉之故,在於誌禪夏之所由。而〈甘誓〉已是家天下之局,故曰終禪夏事也。所以,在為〈夏書〉解題時,唐煥如是言道:「夏,禹有天下之號。書凡二篇,〈禹貢〉紀受禪之本,〈甘誓〉誌傳子之公也。」[15]而在闡述〈禹貢〉一篇宗旨時,則說:「上取下謂之賦,下供上謂之貢。治水乃舜受終後事,而貢則禹有天下,一代田賦之總名。本創業之功,定一王之制,故以名篇。」[16]皆與唐煥在〈自序〉中所述之經典觀相呼應。

再來看對〈大禹謨〉的討論。從篇題到內文,唐煥以逐段批駁的方式,對〈大禹謨〉在事理二端進行辨證。如辨篇名云:「〈大禹謨〉〇安國竄〈禹謨〉題,撰禪禹事。據禪舜既為〈虞書〉,則禪禹應為〈夏書〉,彼意竄入〈夏書〉,于題未安,豈知竄入〈虞書〉,據事尤為不妥乎?」[17]又如:「●曰若稽古大禹,曰:『文命敷於四海,祗承于帝。』〇〈虞書〉成于夏史,現在臨御,稱古大禹乎?且『文命』二語,不敢上躋〈帝典〉,又不欲下等〈皐謨〉,醜極。」[18]一如從體例的角度切入,對〈帝典〉的真偽進行反駁。唐煥同樣認為,〈大禹謨〉不論是置於〈虞書〉抑或〈夏書〉,都是於題未安,據事不妥。同時,〈虞書〉既成于夏史,乃現在臨御,當朝而稱古大禹,豈非矛盾?唐煥之「辨〈虞書〉不宜稱古舜,〈夏書〉不宜稱古禹」,陶澍直判為「直捷了當」,以為「南山可移,此判不可移」。[19]又諷刺〈大禹謨〉既有「文命」二語,即表示以禹為受命帝王。既然視禹為受命帝王,卻不敢上躋〈帝典〉,又不欲下等〈皐謨〉,故唐煥以為「醜極」。

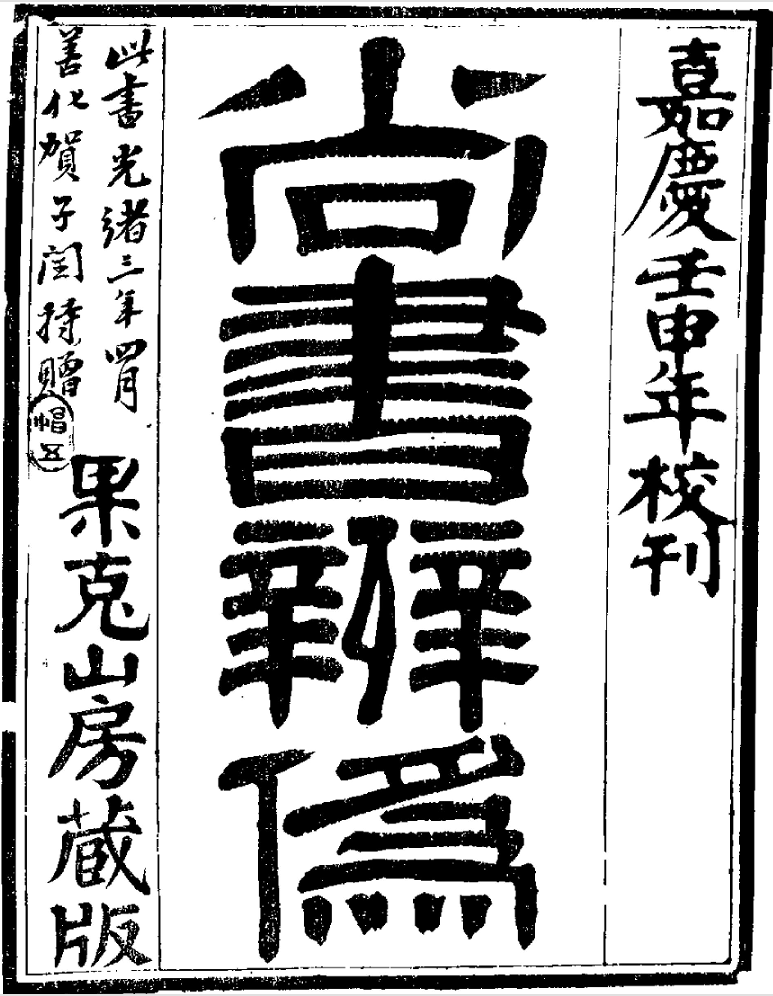

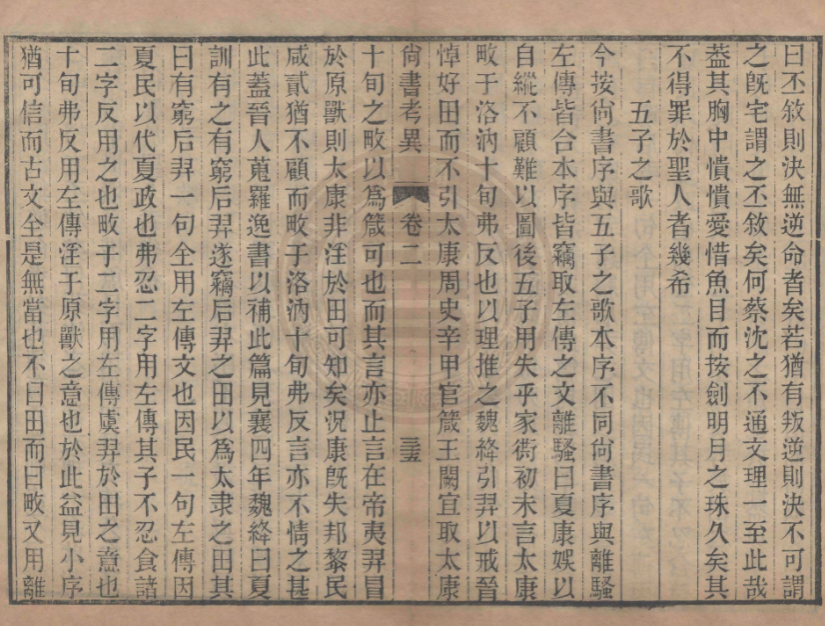

再來看〈五子之歌〉與〈胤征〉。唐煥曾說:「〈五子之歌〉無其事,〈胤征〉無其理。」[20]按梅鷟、閻若璩等前輩辨古文之偽,多出以實證,於此二篇亦然。例如指出〈五子之歌〉有竊取《左傳》成其文字之嫌,又指出〈胤征〉乃掇輯群經乃至魏晉人之語而成。[21]與此相異,唐煥辨〈五子之歌〉與〈胤征〉之偽,乃直接從事理之有無論證之。如其辨〈五子之歌〉云:

〇據云,太康尸位,惡德既稔,仇予之怒,不可終日。五子何人?平時不聞明諍顯諫之言,臨行不聞攀輿號泣之痛,俛從徯洛,已罹逆距之凶,乃始發怨懟之意,致忿恨之辭,此足擬于忠君念祖之儔耶?或曰:「五子前時當有忠諫,史或未之錄也。」夫遺其忠藎之辭,著其怨訕之語,失本末輕重之數,尤宜孔聖之所特刪也。偽也。[22]

觀唐煥之意,以為五子平時未有諍諫之言,於太康之盤遊畋獵,臨行亦不聞攀輿號泣之痛。且在后羿作亂之後,既御母俛從,徯於洛汭,已是背離君上,卻發其怨懟之意,致忿恨之辭,實不堪擬于忠君念祖之儔。至於為五子辯護者,以為前時當有忠諫,史或未之錄也。唐煥在反駁此等論點的同時,又重提他的經典觀,認為:「夫遺其忠藎之辭,著其怨訕之語,失本末輕重之數,尤宜孔聖之所特刪也。」故下其斷語云「偽也」。蓋謂經典所載特慎,若當時真有忠諫之言,則〈五子之歌〉所錄亦當諸如此類。然〈五子之歌〉所載既是遺其忠藎之辭,著其怨訕之語,已失本末輕重之數,唐煥以其為孔聖之所特刪,不亦宜乎!

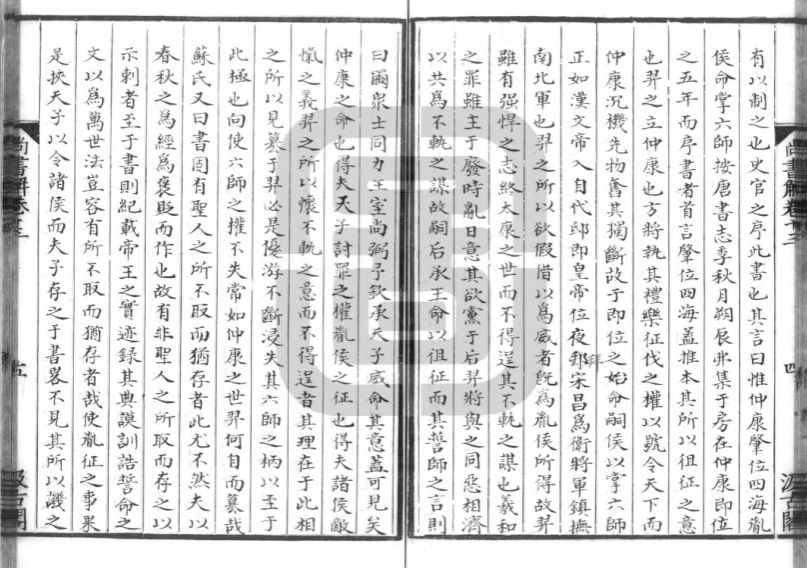

圖3 梅鷟《尚書考異》卷二

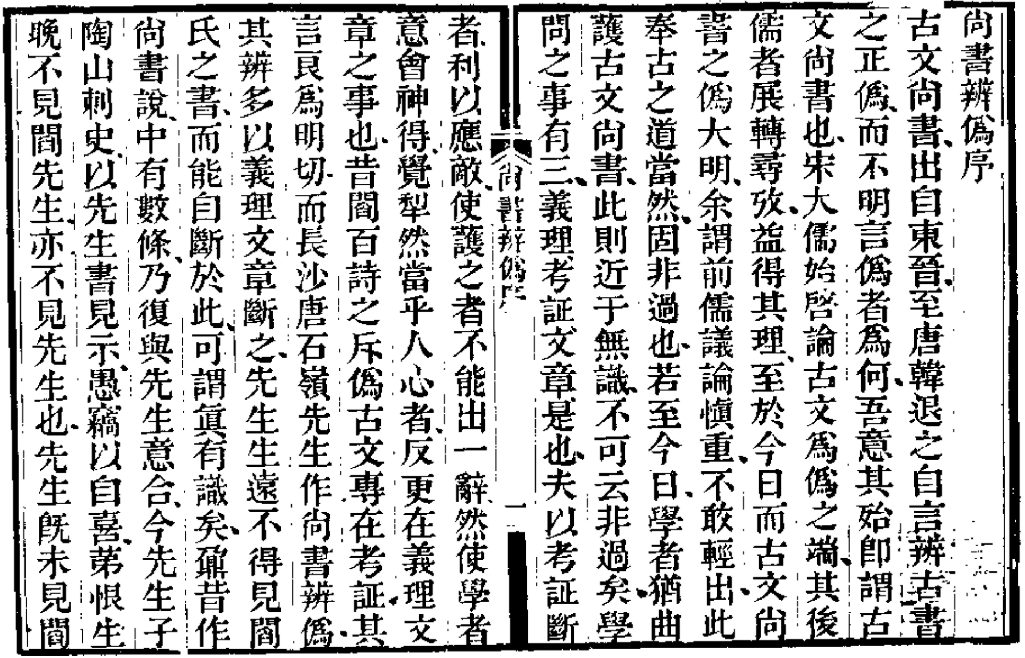

再來看唐煥以無其理而斷之為偽的〈胤征〉一篇。按《書序》云︰「羲、和湎淫,廢時亂日,胤往征之。」[23]《史記・夏本紀》亦載︰「帝中康時,羲、和湎淫,廢時亂日,胤往征之。」[24]而〈胤征〉篇開頭亦明言:「惟仲康肇位四海,胤侯命掌六師,羲、和廢厥職,酒荒於厥邑,胤後承王命徂征。」[25]表示掌管日月營運的羲、和的後代沈湎於淫亂,胤前往征討,在大戰之前作了〈胤征〉來鼓舞士氣,唐煥則從所載之事必無其理來斷定此篇之偽。其言:

〇或云:羲、和心夏,夷羿假命征之,前人詳辨其非矣。仲康命討,則必無之事也。時羿距太康于河南,太康崩,仲康嗣立,羿固稱尊於舊都也。羲、和仍供職舊都與?仲康敢託辭以興師,何即正名以討羿耶?不敢討羿而征羲、和,吾知兵未入境,必為羿敗,馘無遺矣。據云廢職尸官,似言供職河南也。封邑祿入耳,非如諸侯立國,撫有三軍,足以抗王命也。失厥職與?付之士師已耳,遣將勞師,無謂也。其偽明矣。[26]

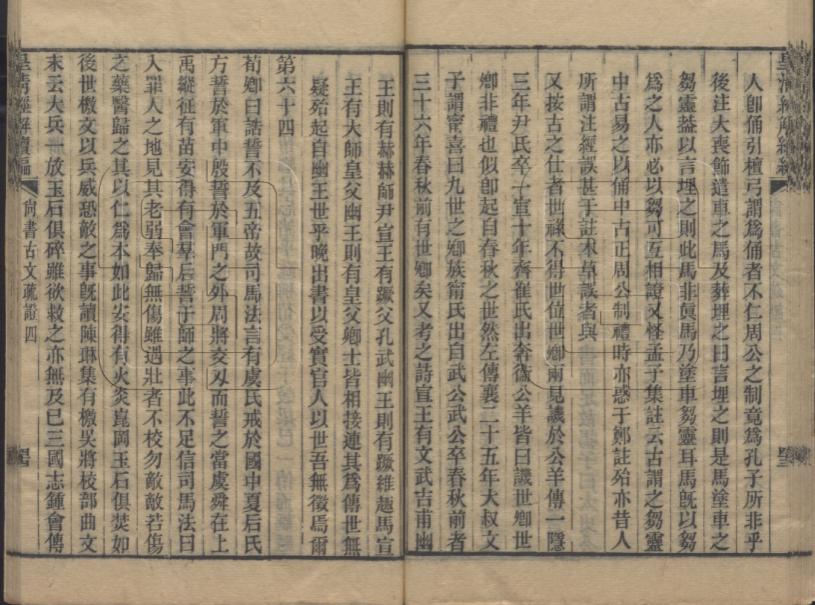

圖4 閻若璩《尚書古文疏證》卷一、卷四、卷五

按蘇軾依《左傳》及《史記》的相關記載為據,推斷自太康失國之後,至少康祀夏之前,正值后羿、寒浞專政僭位之年。本來羲、和酒荒廢職並非大惡,羿、浞之所以如此興師動眾征伐酒荒廢職之人,是因為羲、和是貳於羿而忠於夏者,羿為此借故發難。因此,蘇軾認為「〈胤征〉之事,蓋出於羿,非仲康之所能專」,乃「羿假仲康之命,以命胤侯,而胤往征之」。[27]東坡之主張,受到林之奇[28]、夏僎[29]、蔡沈等人的反駁。如蔡沈駁之云:

今按篇首言「仲康肇位四海,胤侯命掌六師」,又曰「胤侯承藏命徂征」,詳其文意,蓋史臣善仲康能命將遣師,胤侯能承命致討。未見貶仲康不能致命,而罪胤侯之為專征也。若果為簒羿之書,而亂臣賊子所為,孔子亦取之為後世法乎?[30]

唐煥認同蔡沈,以「夷羿假命征之」之說為非,故不予討論。但對於仲康命胤討伐羲、和之事,仍是持否定態度。唐煥以理推之,認為當時舊都為羿所據,羲、和亦仍供職於舊都,若仲康欲征河南,卻不敢正名以討羿,而是託辭以興師,其結果必是兵未入境,必為羿敗,馘無遺矣。更何況羲、和不像諸侯國能撫有三軍,足抗王命,以其僅有封邑以食祿的實力,何需無謂的遣將勞師?付之士師論其罪狀已足夠,故唐煥乃謂:「尸厥官耳,何勞徂征?且推算小誤,輒援《政典》討殺,先王無此酷法。」[31]以失職而討殺,殆無是理,故唐煥明駁為偽。

圖5 蘇軾《東坡書傳》卷六

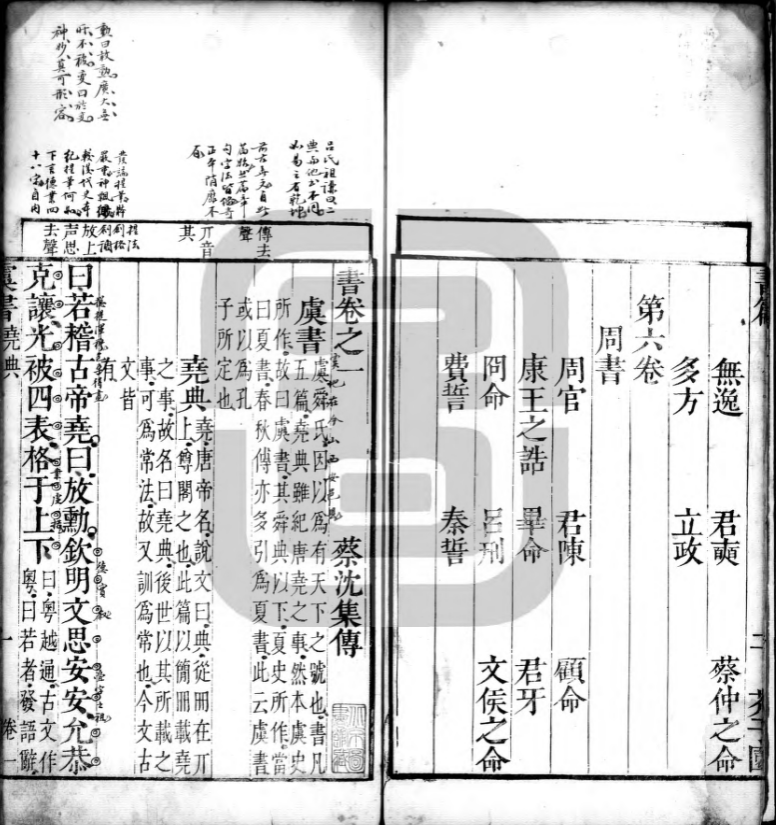

圖6 蔡沈《書集傳》駁東坡語

唐煥據事理之合宜與否以斷定篇章之真偽,其實體現在對諸多晚出古文的辨偽中。如〈伊訓〉,他說:「總是因果空話,視《論》、《孟》、《易》坤文言句句實際何如?此篇因顛覆而偽撰,以為放桐張本,且闌入《孟子》語,以賺後人之必信,亦詭矣。其如文理填塞,氣體卑弱何也。」[32]其論〈武成〉曰:「所以斥其偽者,告神非一意救民之誠,功成無奉天欽若之意,臨朝發命,徒示矞皇,聖人舉動顧若此乎?固知安國之偽撰也。」[33]其論〈微子之命〉曰:「封植亡裔,唐、明開國皆能之,錄諸史可也。無大絕異,登之經乎?且通篇一派後世門面話,的是偽撰。」[34]其論〈蔡仲之命〉曰:「此等事中主皆能之,且辭成敷衍,偽撰。」[35]又其辨〈君牙〉曰:「朱晦翁云:『此如今內翰制誥,首呼名而告之,末為嗚呼以戒之,〈君陳〉諸命,篇篇皆然。』據此,毫無關係,乃登經耶?」[36]其釋〈冏命〉曰:「僕御小臣,統於冢宰,不足命也。且承昭王失德後,知涵養德性之道乎?抑又何致轍跡徧天下耶?偽也。」[37]換言之,經典所載若非能卓越前古,足以特示將來者,不足錄也。

再來看〈湯誥〉,唐煥對其中文字,有不少的批駁。這需要將唐煥對〈湯誓〉與〈湯誥〉的評價做一比對。唐煥曾說:「夏末商初,君臣之變,〈湯誓〉所以誌也。奉天伐暴,德何慙焉?四方徯后,而何〈誥〉焉?」[38]表示〈湯誓〉記載的是朝代更迭時以臣伐君的時代巨變,但重點在於認為湯之伐桀是奉天伐暴,故認為湯不需有慚德。至於〈湯誥〉裏面莫名其妙的記載,一看就知其偽。先看他對「今汝其曰:『夏罪其如台?』夏王率遏眾力,率割夏邑。有眾率怠弗協,曰:『時日曷喪?予及汝皆亡。』夏德若茲,今朕必往」這一段經文的闡釋:

遏,絕;割,害;時,是也。其如台者,商民育于春仁,不知夏民之苦虐痛也。難予畏也。率遏者,為重困以窮民力,所謂率割也。率怠者,後其君。弗諧者,疾視其君也。指日而誓,由桀以日自況也。皆亡,狀弗諧也。若茲云者,言夏民之慘折。如台,以申眾聽也。必往者,以弔民決伐罪也。以臣伐君,人倫大變,不得不暴白于天下也。蓋湯之心,櫜、夔賡拜之心;湯之政,舜、禹受禪之政,而不免此者,遇為之也。聖人之難也。[39]

唐煥用很簡短的文字,把商民之育於春仁與夏民之苦虐痛做強烈的對比,以鋪陳出夏民對桀重困以窮民力,使民疾視其君,欲與以日自況的夏桀皆亡的情況,用來形容夏民之慘折,並藉此一鋪陳以增加湯之弔民決伐罪的正當性。最後又解釋此以臣伐君的人倫大變之所以暴白于天下者,乃不得已也。蓋湯雖有櫜、夔賡拜之心,亦有舜、禹受禪之政,仍不免遭此人倫之變者,此際遇之故,聖人亦須艱難面對者。

另外,在解釋「爾尚輔予一人,致天之罰,予其大賚汝!爾無不信,朕不食言。爾不從誓言,予則孥戮汝,罔有攸赦」一段經文時,唐煥亦云:

賚,與也。食言,言已出而反吞之也。致天之罰者,奉天伐暴,不知其他,承上文言也。辭嚴〈甘誓〉者,非懼敗也,救民心切,臣主之分異也。[40]

唐煥在此強調的仍是奉天伐暴的致天之罰,而不慮及其他。至於所謂辭嚴〈甘誓〉者,在於〈甘誓〉的奉天之討是居於君位的「節制之師,仁聖之心也」[41],與〈湯誓〉救民心切的以臣伐君,固有「臣主之分異」。

唐煥對〈湯誓〉奉天伐暴之事的肯定,已略述如上。反觀唐煥對於〈湯誥〉,就沒有好語言。如云:

〈湯誥〉〇安國撰此,特欲攙入《論語》一段,令後人不敢議耳。〈禹謨〉、〈仲虺〉、〈說命〉、〈君陳〉、〈君牙〉亦然。此篇無論文理拉雜,四方率服矣,為鋪張耶?為蛇足耶?無謂。●王歸自克夏,至于亳,誕告萬方。王曰:「嗟!爾萬方有眾,明聽予一人誥。惟皇上帝,降衷于下民。若有恆性,克綏厥猷惟后。」〇聖人告人,人人易曉。如〈湯誓〉奉天伐暴是也。無端向萬方黎庶,談天說理,豈所能喻。以下至末,無一語發明,何也?[42]

按宋人王應麟曾言:「〈仲虺之誥〉,言仁之始也;〈湯誥〉,言性之始也;〈太甲〉,言誠之始也;〈說命〉,言學之始也。」[43]而《四庫提要》亦言:「然言性、言心、言學之語,宋人據以立教者,其端皆發自古文。」[44]不過唐煥卻認為,〈湯誥〉與〈禹謨〉、〈仲虺〉、〈說命〉、〈君陳〉、〈君牙〉諸篇相類,都是孔安國在偽撰篇章時,攙入《論語》的內容,欲令後人不敢議論。但究其文理,拉雜鋪張,如畫蛇添足。更重要的是,在唐煥看來,誥誓等篇章,意在曉喻眾人,理當辭達理順,人人通曉,如〈湯誓〉使萬民知其奉天伐暴之意之類。但顯然〈湯誥〉所言,是無端向萬方黎庶,談天說理,非是萬方黎庶所能喻。此非聖王誥誓之常理,故判其為偽。

當然,在諸多篇章的辨偽中,最具系統者莫如對〈仲虺之誥〉與〈泰誓〉的討論,乃為其主張湯、武革命的正當性作辨護。如云:

〈仲虺之誥〉〇誥者,喻眾之謂。對君矢言,可云誥乎?孔《疏》謂必對眾而言,附會。●成湯放桀于南巢,惟有慚德。曰:「予恐來世以台為口實。」〇奉天伐暴,其心其事,建諸天地而不悖,夫何慙耶?季札所云言樂也。獵入「予恐」云云,更非。朗誦〈湯誓〉,絕無口實之嫌,又誰敢藉為口實耶?[45]

與〈湯誥〉同意,誥者乃喻眾之謂。然觀〈仲虺之誥〉文意,乃仲虺對君矢言,與喻眾為誥性質不類。而孔《疏》乃強解為仲虺對眾而言,被唐煥批評為附會。重要的是,唐煥認為所謂湯惟有慚德,恐台來世以為口實之說,絕非湯之語氣。原因是奉天伐暴,其心其事,建諸天地而不悖,夫何慙耶?更何況朗誦〈湯誓〉,也絕無口實之嫌,此乃行正義之事,又誰敢藉為口實?所以他對於接下來的仲虺作誥,提出各種批評,或以為獵填倒置,或以為雜沓湊填,或釋為牽強殊甚,或批其醜態盡矣。[46]

再來看對〈泰誓〉的討論。唐煥釋真假〈泰誓〉之興廢,以及偽〈泰誓〉所以為偽之由云:

〈泰誓〉上〇〈泰誓〉之篇,經聖人手刪,故伏生二十八篇無之。武帝時,河間女子獻〈泰誓〉一篇,合伏生今文為二十九篇。孔壁偽書雖出而未傳於世,至東晉梅賾,獻孔壁古文,偽書行而前〈泰誓〉廢。吳氏曰:「湯、武皆以兵受命,然〈湯誓〉辭裕,數桀也恭;〈泰誓〉辭迫,數紂也傲。其書晚出,疑其偽。」[47]

這一段文字的重點,倒不在於唐煥對河間女子所獻〈泰誓〉一篇興廢的說明,而在於引吳澄之說,從辭氣的辭裕辭迫,數紂之罪態度的恭敬傲慢之差別來判定晚出〈泰誓〉之偽。正因有此解釋上的特點,才會有「審辭氣事理以辨證偽書」做為本節標題的緣故。當然,他判〈泰誓〉為偽的根本原因,還是在於〈泰誓〉內容對湯、武革命的錯誤理解。例如:

●今商王受,弗敬上天,降災下民。沈湎冒色,敢行暴虐,罪人以族,官人以世,惟宮室、台榭、陂池、侈服,以殘害于爾萬姓。焚炙忠良,刳剔孕婦。皇天震怒,命我文考,肅將天威,大勳未集。〇上半節亂湊成偶,皇天二語誣天,肅將二語誣考,紂惡未稔,天心未嘗厭殷,文王毫無覬覦,即武王時至事起,亦天命之應,何用誣拉文考?試讀〈牧誓〉,何等青天白日耶?[48]

唐煥所言〈牧誓〉何等青天白日,指的是武王數紂之罪,直指牝雞司晨,婦言是用,而不是如〈泰誓〉般託以皇天,誣拉文考。尤其〈泰誓〉所作的時機,是武王會八百諸侯於孟津之時,其時殷命未替,故結盟而還而已。故云「紂惡未稔,天心未嘗厭殷,文王毫無覬覦,即武王時至事起,亦天命之應,何用誣拉文考」。又如:

●予克受,非予武,惟朕文考無罪;受克予,非朕文考有罪,惟予小子無良。」〇據上文克受由文德,僅無罪耶?奉天伐暴而懼受克耶?文考句尤扯湊,不過顛倒偶對耳。去此三篇,獨存真誓,聖人伐暴救民之心,明白不翳矣。附會安國,訾議武王,可歎也。[49]

唐煥無法接受〈泰誓〉在此所提的克受由文德,自身無罪之說,更認為聖人奉天伐暴,何懼受克。故強調「去此三篇,獨存真誓,聖人伐暴救民之心,明白不翳矣」,表示唐煥對此〈泰誓〉三篇的內容,持完全否定的態度。不僅如此,在討論〈牧誓〉的時候,亦不忘對此三篇〈泰誓〉提出批判。例如在解釋〈牧誓〉篇題時,即云:「牧,地名,在朝歌南,即今衛輝府治之南。武王軍于牧野,諸侯來會,臨戰誓眾,因以名篇。按前期八百諸侯大會,應有〈大誓〉,如傳所引者,孔聖刪之也。」[50]唐煥所言的「應有〈大誓〉」,指的是載籍所引的〈泰誓〉,既非河內女子所獻者,亦非孔壁偽古文三篇〈泰誓〉。又如在解釋「時甲子昧爽,王朝至于商郊牧野,乃誓」時,即言:「昧,冥;爽,明。將明未明之時。乃誓者,臨陣誓師,明前此未嘗再三誓也。」[51]此言實別有所指,乃諷〈牧誓〉之前的三篇〈泰誓〉出於偽造。至其釋武王批評商紂牝雞之晨,惟婦言是用一段,唐煥有如下解釋:

王曰:「古人有言曰:『牝雞無晨;牝雞之晨,惟家之索。』今商王受惟婦言是用,昏棄厥肆祀弗答,昏棄厥遺王父母弟不迪,乃惟四方之多罪逋逃,是崇是長,是信是使,是以為大夫卿士。俾暴虐于百姓,以奸宄于商邑。」婦,妲己也。《列女傳》云:「紂好酒,淫嬖妲己。所舉者貴之,所憎者誅之,惟其言是用,故顛倒昏亂也。」肆,陳;答,報祭,所以報本也。厥遺云者,王父弟、母弟、伯叔兄弟,皆先王之裔。弗迪,不以道遇也。乃惟,承上益甚之辭。多罪逋逃,小人也。崇、隆;長,尊;信,任;使,用,用婦言也。暴虐奸宄,嬖寵妲己,背常亂政之流毒也。按此武王聲紂之惡,蘊藉條理,方信〈泰誓〉三篇之偽。[52]

按今本五十六篇之序,〈泰誓〉三篇列在〈牧誓〉之前。唐煥通過對〈泰誓〉及〈牧誓〉經文的詳細梳理,指出三篇〈泰誓〉湊亂顛倒,厚誣武王;而〈牧誓〉載武王聲紂之惡,卻是蘊藉條理,所以他從文理辭氣的通順與否,判定三篇〈泰誓〉為偽作。最後引蔡沈之說而論之曰:「『此篇嚴肅而溫厚,與〈湯誓〉相表裏,真聖人言。〈泰誓〉、〈武成〉,非盡聖人言。』據九峯亦知其偽,何以不明斥耶?其與〈湯誓〉異者,彼因商民安仁忘暴,告以伐桀之故。此因來會者眾,整齊軍令,懼恣殺也。」[53]唐煥對於蔡沈能藉由辭氣是否蘊藉條理來判斷〈湯誓〉、〈牧誓〉與〈泰誓〉、〈武成〉是否為聖人言,卻又不明白指出,頗有不滿,並分析二者撰寫情境之不同。

從所引〈湯誓〉與〈牧誓〉的例子來看,唐煥對於〈誥〉與〈誓〉的要求,是陳義醇正,理充氣足,其判〈湯誥〉、〈泰誓〉為偽,正因此二篇義理辭氣皆與〈湯誓〉與〈牧誓〉所陳,背道而馳。此乃其經典觀之體現,尚可用他對〈大誥〉的解釋以為補充。唐煥言:

抑此時與伐紂異,明罪整旅,伐暴之義,故〈牧誓〉云云,此則終武功也。克篤前烈,臣子大義,曉以大義,決勝致果,使知吾師光明正大,稍有觀望,即蹈于不孝不忠者之所為,〈大誥〉一篇,所以諄諄休前寧、陳卜吉,而絕無二三也。此其為聖人之舉與?[54]

按〈大誥〉之所以作,乃因「武王克殷,以殷遺民封紂子武庚,命三叔監之。武王崩,成王幼,周公攝政,三叔流言,遂挾武庚以叛。周公以成王命討之,大誥天下」。[55]唐煥將〈牧誓〉與〈大誥〉做了比較:不同的是,前者作於伐紂之時,重在明罪整旅,闡伐暴之義;後者則武功已成,欲臣子克篤前烈,曉以大義,不應觀望以蹈于不孝不忠者之所為;相同的是,皆是光明正大,諄諄聖人之言。換言之,唐煥對〈仲虺之誥〉及〈泰誓〉等篇的辨偽,還寓有為其中對聖王似是而非之論的洗冤之意。所以,對於唐煥在辨證〈仲虺之誥〉及〈泰誓〉的成績,陶澍曾有如下評論。其言云:

而其有功名敎者,尤在辨〈虺誥〉、〈泰誓〉之文,以為湯方口實是懼,而虺懼於非辜,畏禍叛君,口實甚矣。聿求元聖,與之戳力,幾疑五就桀時。計出反間,誓師稱王,狥儼然吳、楚之僭號。時哉弗可失,豈慮紂改圖耶?蓋自偽書行而湯、武之心迹不明久矣。雖學如蘇軾,猶不免有非聖之論。毛氏但為古文辨冤,而不知湯、武之冤誰爲之而誰辨之也哉?先生惟以今文與古文對較,而眞偽之跡自見。其所摘發,不外本書,無考據家支離牽强之習,以視梅、閻諸人,不啻過之。[56]

如前所言,唐煥認為《尚書》所載內容應是「必其事足以創生民未有之奇,其道則天命流行之宜,足以百世俟聖而不惑,而後可以垂訓於天下後世者」,如〈堯典〉之誌傳賢、〈湯誓〉之誌奉天伐暴之類,才是具有經之性質。然而在唐煥看來,〈仲虺之誥〉與〈泰誓〉對湯、武弔民伐罪之理解似是而非,使「偽書行而湯、武之心迹不明久矣」,此所以唐煥目之為偽而不得不辨者。又唐煥之說,惟就今、古文相關之經文相互對勘而得,確實有陶澍所言「其所摘發,不外本書,無考據家支離牽强之習」的特色,至於說「以視梅、閻諸人,不啻過之」,則或出以鄉誼,未免有揚此抑彼之嫌,不必據以為是非之準。換言之,吾人對唐煥諸多辨偽論述,看重的或不在其辨偽之有效性,而在其以獨特經典觀鋪墊其辨偽論述所呈現的對《尚書》經文的領會與見解,以及從中所見漢宋角力的學術史意義。

三、離析文章結構疏解經文

如本章首節所言,唐煥此書雖名為《辨偽》,但唐氏仍按照五十六篇《尚書》的篇目順序,對今文則逐段進行解釋,對古文則逐段進行辨析,所以此書稱得上是身兼辨偽與注釋兩種性質的《尚書》學載體。唐煥對於晚出古文之辨偽,已略如前節所述。本節則針對他對二十八篇經文的疏解特色,進行分析。基本上,唐煥是透過解讀篇目次序之安排、離析文章的段落結構,並且點出篇章主題的方式,幫助閱讀者儘快掌握《尚書》經文大義。故本節擬以唐煥釋〈堯典〉、〈盤庚〉、〈金縢〉三篇為例,以觀其離析文章結構疏解經文的特色。

先來看唐煥對〈虞書〉的解題。按蔡沈釋〈虞書〉曰:「虞,舜氏,因以為有天下之號也。書凡五篇,〈堯典〉雖紀唐堯之事,然本虞史所作,故曰〈虞書〉。其〈舜典〉以下,夏史所作,當曰〈夏書〉。《春秋傳》亦多引為〈夏書〉,此云〈虞書〉,或以為孔子所定也。」[57]而唐煥解〈虞書〉則云:「虞,舜氏,因以為有天下之號。書凡二篇,紀虞帝受禪始終及廷臣帝前陳謨,故曰〈虞書〉。」[58]又蔡沈釋〈堯典〉篇名曰:「堯,唐帝名。《說文》曰:『典,從冊,在丌上,尊閣之也。』此篇以簡冊載堯之事,故名曰〈堯典〉。後世以其所載之事可為常法,故又訓為常也。今文、古文皆有。」[59]而唐煥釋〈堯典〉篇名則云:「堯,唐帝名。典,《說文》曰:『冊在丌上。』此篇詳載堯禪舜始終事,故名〈堯典〉。」[60]兩相比較可以看得出來,唐煥在對〈虞書〉解題及〈堯典〉篇旨的解釋上,有承襲自蔡《傳》的部分,但唐煥更強調的是此篇所載禪舜始終之事,這是蔡沈所未言及的。唐煥不但以此為基點,來批評別出〈舜典〉是不曉〈堯典〉通篇文意的陋儒之見;同時也依此原則,對禪舜而述堯事進行解釋。

圖7 蔡沈《書集傳》卷一

如釋「曰若稽古,帝堯曰放勳,欽明文思安安,允恭克讓,光被四表,格於上下」,唐煥曰:

曰、粵、越通。曰若,發語辭,〈周書〉「越若來」亦然。稽,考也。夏史所載,故稱古帝。將紀禪舜本末,故先冒挈言之。放,漸至;勳,功也。總言堯之功大而極於無涯也。欽,儼恪勃發之意;明,犀斷;文,條理;思,睿慮。皆性之德,仁義禮智是也。安安,言德性自然,毫無勉強,所謂性之也,放勳之本也。允,信;克,能也。恭者,讓之本;讓者,恭之著。允與克,安安之由,勳所由放也。光,顯;被,及;表,外;格,至;上,天;下,地也。謂盛德虛己,故其功際天地,蓋言放勳所極也。由禪舜而舉官,皆德之著,而恭讓之符,至殂落前後,舜終帝治。則所謂被四表,格上下,於斯至矣。舜特終堯之事耳。[61]

所謂「將紀禪舜本末,故先冒挈言之」者,先形容堯之盛德功業,再言由禪舜而舉官,至舜終帝治,都是特終堯之事耳。故其釋「克明俊德,以親九族,九族既睦,平章百姓,百姓昭明,協和萬邦,黎民於變時雍」云:

明,明揚;俊,俊傑。俊德,舜及岳牧九官是也。克明由恭讓也。以,用也。睦,親而和也。平,均;章,明;百姓,畿內臣民;昭明,自明其德也。黎,黑也。於,歎美辭;變,遷於善;時,是;雍,和,大化洽也。下從敘睦覲水火教養工虞禮樂,所以睦族平章。協,和者也。正被格之實,所謂放勳四德安安之效也。上節虛冒,此節總挈,下乃遞詳其實也。[62]

所謂上節虛冒,此節總挈者,即指出〈堯典〉首段文字主要在於對堯之盛德的形容,此段則提綱挈領,指出堯克明俊德親睦九族、平章百姓、協和萬邦之功績。至於下乃遞詳其實者,則是自「乃命羲、和」以下,實述堯命官授時以下事。如其釋「乃命羲、和,欽若昊天,厤象日月星辰,敬授人時」云:

自此至舜死,層敘允恭克讓之實與其效,以極被格之所際也。乃者,繼事之辭。聖人心雖無窮,而由廣被以及於無量,非一蹴所能,故特承上而遞推之,以至其極也。羲、和,主厤象授時之官。若,順也。昊,廣大貌。厤,紀數之書;象,觀天之器。日,陽精;月,陰精;星,二十八宿。眾星為經,金木水火土為緯是也。辰,以日與天會,分周天為十二次也。此定周天行度,欽若之具,敬授之本也。人時,耕獲之候,如下文所云也。[63]

唐煥首先說明自乃命羲、和以下至舜死,是層層遞敘允恭克讓之實與其效,「以極被格之所際」。接著解釋「乃」字之義,所謂繼事之辭,據清張文炳《虛字註釋》所言︰「乃,繼事之詞,『乃積乃倉』是也。」[64]而《馬氏文通》則將繼事之詞歸入「承接連字」一類[65],表達因果遞進之關係。在唐煥看來:「聖人心雖無窮,而由廣被以及於無量,非一蹴所能,故特承上而遞推之,以至其極也。」所以在首段虛冒描述堯之盛德,第二段提綱挈領,指出堯克明俊德親睦九族,平章百姓、協和萬邦的功績之後,第三段以下即繼之以實事,歷述堯之功德由廣被以及於無量之過程。

所以,唐煥在解釋「分命羲仲,宅嵎夷,曰暘谷。寅賓出日,平秩東作。日中,星鳥,以殷仲春。厥民析,鳥獸孳尾」時云:「此下四節承上厤度既定,而分職以考驗之,恐推步之或差也。」[66]仍是依繼事連辭的原則,將承上啟下之因果關係挑明。其釋「帝曰:『疇咨若時登庸?』放齊曰:『胤子朱啟明。』帝曰:『吁!嚚訟可乎?』」則云:「定厤授時,績熙民阜矣,必為天下得人而奕世永賴,故疇咨汲汲也。此下三節,皆為禪舜張本。」[67]同樣是指出上下文的因果關係,亦即定厤授時,績熙民阜之後,重心在於繼承者之選拔,故云「此下三節,皆為禪舜張本」。換言之,唐煥善於提點關鍵的轉折處,使覽者易於掌握文章脈絡,通曉文章重心,此與其授讀子弟必有關聯。例如其哲嗣唐仲冕即深於《尚書》,在《陶山文錄》中,有不少關於《尚書》的篇章,其中不乏援引唐煥之說為據者。例如唐仲冕有〈尚書說〉一文,開篇即云:「六經聖人手訂,以詔方來。《書》為體道出治,經權常變之軌則,尤兢兢焉。事涉奇誕,語近幽渺,奸雄之所藉口,庸儒因而誤國,雖在墳典,亦必刪除。所以樹平成之準,嚴傅託之防,盡變通之神,恢參贊之量,而適協乎大中至正之理。」[68]所言仍是據唐煥所揭示的經典觀加以引申。故姚鼐於篇後〈跋語〉云:「陶山尊甫石嶺先生著《尚書辨偽》,余為之序其書。因梅、閻諸家考證已詳,特指其害義傷道者辨之。陶山仰承庭誥,立論精當,洵為伏經功臣。」[69]明白指出陶山《尚書》學,傳承自唐煥的教導,故其立論,帶有其父鮮明的印記。[70]

再來看唐煥對〈舜典〉的解釋。需要說明的是,唐煥是不承認別有所謂〈舜典〉一篇存在的,辨已見前。不過他對於釐降觀刑之後的文字,仍是依其離析文章結構以解經的原則進行疏釋。如釋「慎徽五典,五典克從;納于百揆,百揆時敘;賓于四門,四門穆穆;納于大麓,烈風雷雨弗迷」云:

觀刑二女,試之先事。此節歷試之績,受終之由也。徽,美也。慎之使人知人道之防,徽之使人有人倫之樂也。五典,五倫,親義別序信是也。從,順也,蓋使為司徒也。百揆,揆度庶務之官,猶周之冢宰也。時敘,以時而敘也,克諧之驗也。四門,四方之門,諸侯方至而使主焉,故曰賓,蓋又兼四岳之官也。穆穆,和之至也。烝乂之符,孝之推也。麓,山足;烈,迅;迷,錯也。洪水為害,舜兼司空,相視水勢,雷雨大至,毫無驚懼,非聖德盡性,衾影無愧者不能。堯所以觀厥刑也。舜之績,堯之勳也。[71]

唐煥不論是從對〈舜典〉篇名的批駁中,抑或是對〈堯典〉(含〈舜典〉)通篇經文的疏解中,不斷的強調,〈舜典〉所述重心在於堯之禪舜。故經文中述舜事,在舜言之,是述其歷試之績,受終之由也;在堯言之,所以觀厥刑也,而舜之成績,乃所以彰堯之功勳也。

再來看唐煥釋「在璿璣玉衡,以齊七政」。其言云:

璿,美珠;璣,機也。象天體之運轉也。以璿飾度,便夜候手切也。衡,橫也。玉衡以玉為管,橫而設之,所以窺璣而審七政之運行,猶今之渾天儀也。政云者,日月有交食,五星有遲留伏逆。其變也,行度遲速;其常也,各自為政,皆所當齊也。前時考候中氣,此復詳論二曜行道,五緯纏度,於法為益密。七政齊而推步無差矣。此言舜初攝位,首察璣衡,蓋厤象授時,先務為急,猶前事也。[72]

在對「璿璣玉衡,以齊七政」做簡單註解之後,唐煥將重點放在文章轉折處做提點,如云「前時考候中氣,此復詳論二曜行道,五緯纏度,於法為益密。七政齊而推步無差矣」,把前後文的重點揭示出來。又如云「此言舜初攝位,首察璣衡,蓋厤象授時,先務為急,猶前事也」,則是表明歷象授時是農業社會的先務為急之事,而且在技術上,其法較堯時益密,但本質上仍是繼承堯之事業,故云「猶前事也」。

再觀唐煥釋「五載一巡守,群后四朝。敷奏以言,明試以功,車服以庸」一節所云:

五載,合計也。一,一年。四,東西南北諸侯,以次分四年來朝也。一往以來,禮無不答也。敷,陳;敷奏,詢事;明試,考言也。民功曰庸,車服以所旌之也。禪之者獲付託之逸,攝之者無僭偪之嫌,大舜聖德體天,毫髮無憾;帝堯安安恭讓,亦掩映於不言中矣。[73]

此處仍強調堯、舜之事在於禪讓,所云「禪之者獲付託之逸,攝之者無僭偪之嫌」,蓋用以強調堯、舜之禪讓,非如後世權臣逼位之醜態,故進而補充云:「大舜聖德體天,毫髮無憾;帝堯安安恭讓,亦掩映於不言中矣。」對於聖王完美形象之刻畫,可謂用心良苦。

再觀其釋「流共工于幽洲,放驩兜于崇山,竄三苗于三危,殛鯀于羽山,四罪而天下咸服」云:

此皆堯臣也,而舜罪之不疑,由心無繫累,行所無事故也。益以見神堯恭讓自然,為天下得人,勳之所以放于無極也。又按殛鯀用五臣,乃初攝時事,彙四罪而附恤刑後者,統二十八載而總紀之也,故下文即接云云。[74]

唐煥強調舜登庸之後,於堯臣之有過者罪之不疑,所以然之故,在於心無繫累,故行所無事。不難看出,唐煥所欲表達的仍是禪讓一事光輝的面目,故又申之云「益以見神堯恭讓自然,為天下得人,勳之所以放于無極也」。值得注意的是,唐煥在此處分析了經文在敘述上參差錯落之處,例如殛鯀用五臣,乃初攝時事;然而彙四罪而附恤刑後者,則是統二十八載而總紀之,亦即經文將舜即位初年之事與二十八載間之事溷而敘之,下文又立即接「二十有八載,帝乃殂落」,容易使讀者以為殛鯀之事亦在舜之末年,經過唐煥分析之後,二者之差別即能清楚掌握。

接下來唐煥對「二十有八載,帝乃殂落。百姓如喪考妣,三載,四海遏密八音」這一段經文,唐煥作如是發揮:

殂落,死也,魂升而魄降,故曰殂落。百姓,百官族姓。喪,為之服也。遏,止;密,靜也。八音,金、石、絲、竹、匏、土、革、木也。所以然者,洪水患大,帝憂勞數十年,咨揚側陋,付託得人,放罪舉賢,治水弼教,民去昏墊之厄,享蘇息之休,且易未闢之洪荒,為中天之景運,生其時者,不自知其淪肌而浹髓也。此被格之驗,放勳之極也。[75]

在「所以然者」之前,是對經文的簡單疏解。重點在於唐煥將舜之功績用自己的話表述一遍,這已經不是單純的隨文注解,而是消化經文之後的個人心得。當然,不論其對舜之功績如何表彰,總不離繼承堯之志業的敘述,此段文字最後又說「此被格之驗,放勳之極也」,原因仍是把舜事擺在堯之禪的框架下來敘述。

所以,再來看他對「舜曰:『咨,四岳!有能奮庸熙帝之載,使宅百揆亮采,惠疇?』僉曰:『伯禹作司空。』帝曰:『俞,咨!禹,汝平水土,惟時懋哉!』禹拜稽首,讓于稷、契暨皋陶。帝曰:『俞,汝往哉!』」之疏解:

遠猷是經,庶政為要,故亟咨九官也。奮,起;載,事也。云帝載者,舜受堯禪,終舜之事,皆堯之事,勳之所以放也。……亮采,總其事;惠疇,酌其理,冢宰統百官也。……平水土,禹舊職。……舜前以冢宰兼司空,此禹以司空晉冢宰,洪水初平,職仍重也。……此稱舜,下方稱帝,明堯在時,舜未嘗稱帝也。[76]

此處仍是強調堯在位時舜仍未稱帝,其云熙帝之載者,乃舜受堯禪,終舜之事,皆堯之事,勳之所以放也。直至放勳殂落,命禹由司空晉冢宰以統百官時,乃進而稱帝。又其釋「三載考績,三考,黜陟幽明,庶績咸熙。分北三苗」云:

考,核實也。三考,九載,舊法也。黜,降;陟,升也。幽,暗,毫無建白;明,顯,歷有顯績也。北,猶背也。服化者安之,不即工者徙之,使分背而去也。命官之後,循法考課,不愆不忘,賞罰明信,鼓勵群倫之道備矣。績之所以熙,頑之所以服也。舉三苗之分背,以見薄海內外,無思不服。聖德紹堯,被格無涯,無為而治也。[77]

在唐煥的解釋裏,他把舜對毫無建白與歷有顯績者的黜陟行為,以及對三苗的分背,認為是命官之後,循法考課,不愆不忘的表現,其賞罰明信,鼓勵群倫之道備矣。由此而績熙頑服,更見三苗之分背,使薄海內外,無思不服。但最後話鋒一轉,仍說舜是聖德紹堯,被格無涯,仍是蕭規曹隨無為而治。之所以如此解釋,即是把舜置於從屬位置,強調舜之績乃堯之勳也。

最後,來看唐煥對「舜生三十徵庸三十,在位五十載,陟方乃死」的解釋,以作為本篇之總結。其言云:

徵,召。庸,即上登庸也。陟方,巡方也。乃死者,聖德無我,家國天下,各極其分,無敢自逸也。徵庸者堯也,禪位者堯也。綜紀始末,毫無贊辭,以見五十載咨命考績,措置適宜,心堯之心,熙帝之載而已。非帝堯所性恭讓,虛己得人,能致此蕩蕩之極效與?帝舜之有天下而不與,亦可以想見矣。[78]

通觀唐煥對〈堯典〉一篇的詮釋,都離不開堯之禪舜,而舜之舉措,皆所以繼述堯之勳業,真是功成而弗與,把舜的功績位置做極度的虛化,彷彿為老闆打工的工頭,或者是執著權力不放的太上皇手下之嗣皇帝。如此詮釋,顯示的是儒者對經典描繪的聖王禪讓作完美想像,雖是唐氏的一家之言,卻也是藉由對經典的解釋投射了儒者的政治理想。

除了對〈堯典〉一篇帶有鮮明的個人色彩的詮釋之外,唐煥對其他篇目的解釋,亦有可摘出討論者。例如〈盤庚〉,今文、古文皆有〈盤庚〉,但今文三篇合為一篇,古文則分上中下三篇,現行諸本於〈盤庚〉的經文亦是分上、中、下三篇。我們再以蔡《傳》釋〈盤庚〉篇題為例:

盤庚,陽甲之弟。自祖乙都耿,圮於河水。盤庚欲遷於殷,而大家世族安土重遷,胥動浮言。小民雖蕩析離居,亦惑於利害,不適有居。盤庚喻以遷都之利,不遷之害。上、中二篇,未遷時言。下篇,既遷後言。王氏曰:「上篇告群臣,中篇告庶民,下篇告百官族姓。」《左傳》為〈盤庚之誥〉,實誥體也。三篇,今文、古文皆有,但今文三篇合為一。[79]

唐煥舉《左傳》題〈盤庚之誥〉為證,表示〈盤庚〉為誥體,所以誥群臣、百官族姓與庶民,乃是喻眾之謂。這就可以用來證明,前舉〈仲虺之誥〉之對君矢言,乃後人不明誥體之偽作。當然,這裏需要注意的是,蔡《傳》對三篇所述先後的判斷,如「上、中二篇,未遷時言。下篇,既遷後言」,又如引王氏言「上篇告群臣,中篇告庶民,下篇告百官族姓」。但唐煥卻是將〈盤庚〉分為四段,來看他的解釋:

盤庚,陽甲之弟。自祖乙都耿,圮於河水。盤庚率臣民遷於殷,此其誥命也。分四段,首段喻以遷都之利,二段未遷時嚴戒之,三段將遷時申敕之,四段既遷之後慰安之,皆所以完首段遷都之利之意。[80]

按唐煥於此並未指實所告對象,如蔡《傳》所引王氏「上篇告群臣,中篇告庶民,下篇告百官族姓」之類,而是以臣民概括其告言對象。但這種從首段的喻以遷都之利,經二段的未遷時嚴戒之,到三段的將遷時申敕之,最後歸結到四段的既遷之後慰安之的四段分法,顯然較三分其篇的「上、中二篇,未遷時言。下篇,既遷後言」更能彰顯情境,或者說有解釋得更加細膩的可能性。其故在於首段喻以遷都之利之後,二段至四段的未遷、將遷、既遷組成一種動態的描述,皆所以呼應首段之意。

今觀其釋「盤庚遷於殷,民不適有居,率籲眾慼出矢言」云:「此通記遷殷事。下節(按:從『曰我王』)至『四方』,發端以挈下三段也。殷在河南偃師縣。適,往;籲,呼;矢,陳也。眾慼,共罹水患之人。出而矢言,喻以遷殷之利,如下所云也。」[81]唐煥將從起自「曰我王來既爰宅于茲」至「底綏四方」的經文列為第一段,並言此段「發端以挈下三段」,就已是將原來的上、中、下三篇的格局打破。而在「曰我王來既爰宅于茲」至「克從先王之列」這段經文之下,唐煥解釋云:「承爰宅而進述前事,以開諭今事,使知遷之不可已也。」[82]經文下接「若顛木之有由櫱」至「底綏四方」,唐煥直言「以上告遷殷之利也」。[83]表示第一段至此結束,言遷殷不得已,故告民以遷殷之利。

又在從「盤庚斅于民」至「王命眾悉至于庭」的經文之下,唐煥作如下解釋:「此記未遷時事。下節至『勿可悔』,承斷命而嚴戒之。......伏小人攸箴,民有欲遷者,為在位者所抑,不能上達也,無或敢以舊法正也,此發誥之意也。」[84]表示從「盤庚斅于民」至「罰及爾身,弗可悔」為第二段,既申明承斷命而嚴戒之,亦可見唐煥所謂的第一段、第二段是將〈盤庚〉上篇一分為二,因為〈盤庚〉上篇即是以「弗可悔」為斷。

至於第三段、第四段,雖是相應於中篇、下篇,但第三段在將遷未遷的解釋上又有不同。依蔡《傳》所釋,上、中二篇是未遷時言,下篇是既遷後言。而孔《疏》於中篇首段經文之下亦云:「盤庚於時見都河北,欲遷向河南,作惟南渡河之法,欲用民徙,乃出善言,以告曉民之不循教者,大為教告,用誠心於其所有之眾人。於時眾人皆至,無有褻慢之人,盡在於王庭,盤庚乃升進其民,延之使前,而教告之。」[85]明白表示中篇所載是雖欲遷向河南,且有渡河之法,但仍停留在說服其民的階段,亦是未遷時事。然唐煥既言「三段將遷時申敕之」,又在經文的實際疏解中,以為三段所載是方遷時事。其所謂方遷、將遷者,是正在進行遷都之意,故此篇表示的是已在進行遷都時的申敕之語。今觀首段之釋:

「盤庚作,惟涉河以民遷。乃話民之弗率,誕告用亶。其有眾咸造,勿褻在王庭,盤庚乃登進厥民。」此記方遷事。下節至建乃家,承首段從烈而申敕也。作,起而將遷之辭。殷在河南,故涉河。[86]

唐氏既已言「起而將遷」[87],故接續解釋「曰明聽朕言,無荒失朕命」時,即明言「涉河時勉從烈也」,再度表示第三段(中篇)所敘是正在遷都的時候。所以在解釋此段之末「往哉!生生。今予將試以汝遷,永建乃家」時云:「往指新邑。方遷移時,人懷舊土之思,未見新居之樂。故再以生生勉之,振其荒失而作其趨事也。試,用也;將,且然之辭,永建乃家,諭以子孫無窮之業,鼓舞從列以終荒失之戒也。」[88]再再表明的是唐煥認為第三段(中篇)所敘,是正在遷都時事,而不是停留在說服百姓的未遷之時。最後,在〈盤庚〉通篇之末,唐氏引蘇軾之說再附以識語云:

蘇氏曰:「民不悅而猶為之,古未之有也。祖乙圮于耿,不得不遷。盤庚德之衰也,其所以信于民者未至,故紛紛若此,然民怨誹逆命而終不怒,引咎自責,益開眾言,反復告諭,以口舌代斧鉞,忠厚委濟,殷之所以不亡而復興也。厲民以自用者,可以愧矣。」愚謂國都五遷,事變重大,古今未有,非大賢以上,不能措此而裕如也,故特錄之。[89]

按蘇軾所重者,在於盤庚面對民怨誹逆命而終不怒的忠厚委濟,以為殷之所以不亡而復興者以此。但唐煥所重者,是國都屢遷,事變重大,值此古今未有之境,必有大賢如盤庚者出,方能處其變而措之裕如也。此乃其經典觀之再引申,即前所謂「能卓越前古,足以特示將來」者,才有資格被列為經典。而〈盤庚〉篇所述遷殷諸事,正符合此條件,故乃言「特錄之」,以示「其事足以創生民未有之奇」。

唐煥離析文章段落結構以闡經義的特色已略如上述。除此之外,唐煥也在二十八篇經文的篇名之下綴以數語,以點出篇章主題。雖是簡短提要,卻也頗具特色。先來看他對〈皐陶謨〉章旨的闡釋。他說:

君行事曰典,臣陳言曰謨。二帝相禪,故同典;諸臣一德,故同謨。首尾皆皐陶言,故名。中則禹謨,後則夔謨也。[90]

在簡短的數語中,除了區別典謨、解釋〈虞書〉凡二篇之故,又解釋了此篇稱〈皐陶謨〉的理由。最重要的是,還呼應了他對〈虞書〉「虞,舜氏,因以為有天下之號。書凡二篇,紀虞帝受禪始終及廷臣帝前陳謨,故曰〈虞書〉」的解題,可謂言簡意賅,又宗旨明確。

值得注意的是,唐煥《尚書辨偽》引據前賢注釋以蔡《傳》為最,在篇名提要上亦然,例如〈甘誓〉、〈湯誓〉、〈西伯戡黎〉、〈洪範〉的提要,基本上就是檃括蔡《傳》而來。但這並不表示唐煥對蔡《傳》是毫不保留的接受,而往往是別有所陳,如上節所引〈牧誓〉,本節所引〈虞書〉、〈堯典〉及〈盤庚〉,唐氏於篇旨之說明,顯異於蔡《傳》。此處再舉數例,如〈金縢〉。蔡《傳》云:

武王有疾,周公以王室未安,殷民未服,根本易搖,故請命三王,欲以身代武王之死。史錄其冊祝之文,並敘其事之始末,合為一篇。以其藏於金縢之匱,編書者因以「金縢」名篇。今文、古文皆有。〇唐孔氏曰:發首至王季、文王,史敘將告神之事也。「史乃冊祝」至「屏璧與珪」,記告神之辭也。自「乃卜」至「乃瘳」,記卜吉及王病瘳之事也。自「武王既喪」以下,記公流言居東,及成王迎歸之事也。[91]

來看唐煥的改寫:

武王有疾,周公以王室未安,殷民未服,根本易搖,故請命三王,欲以身代其死。史錄其冊祝之辭,並敘其事之始末,合為一篇。以其始終金縢,故以名篇。〇唐孔氏曰:發首至王季、文王,敘將告神之事。「冊祝」至「屏珪」,記告神之辭。「乃卜」至「乃瘳」,記卜吉病瘳之事。「既喪」已下,記公流言居東討罪,及迎歸之事也。[92]

除了以「其」字代「武王」,以及刪去「今文、古文皆有」等字眼之外,唐煥基本上是對蔡《傳》的敘述做文字上的精煉,如將蔡《傳》「以其藏於金縢之匱,編書者因以『金縢』名篇」改為「以其始終金縢,故以名篇」。此外,內容並無太大的差異。[93]但關鍵的區別只有一句,即是將蔡《傳》的「記公流言居東」改為「記公流言居東討罪」。兩字之差,代表的是唐煥對周公的認知,與蔡沈大異其趣。亦即唐煥接受「周公攝政」及「居東」乃是討伐管蔡的漢代今文學《尚書》古義,與宋儒堅持「周公相成王」,及承自馬、鄭以「居東」乃避居東土而非討伐管、蔡的持論,可謂是尖銳的對立。在這等原則問題上,唐煥毫不含糊,所以在引用蔡《傳》的同時,對於關鍵之處,會做出相應的改寫;而在解釋經文時,也不斷的強調周公是「攝政」而非「相成王」,以及「居東」乃是征討罪人而非避居東土。

如釋「武王既喪,管叔及其羣弟乃流言於國曰:『公將不利於孺子』」云:「喪,瘳疾四年而崩也。......既喪乃流言,謂久生覬覦,畏未發也。武王崩,成王幼,周公攝政,踵商人兄終弟及之後,叔乘間流言,以懼成王而搖周公。」[94]唐煥明白表示武王崩,成王幼,於是周公攝政,而後管、蔡散布流言。又其釋「周公乃告二公曰:『我之弗辟,我無以告先王』」云:「辟,法也,謂討管叔。無以告先王,謂不得避嫌也。成王諒陰,周公專攝,四國並興,蕭牆大變。東征稍緩,蔓延莫遏,王國之禍,不可勝言。公將何以告先王?即承告請身代來。代疾者,貴戚之義;誅叛者,宗社大義。致辟之心,終請代之心也。」[95]又其釋「周公居東,二年,則罪人斯得」云:「居東,東征;罪人,管、蔡;得,得而伏法也。則斯者,流言之變弭,可以告先王也。」[96]明確解辟為法,乃討管叔之詞;居東即為征東;罪人即為管、蔡。又其釋「於後公乃為詩以貽王,名之曰〈鴟鴞〉,王亦未敢誚公」云:「『於後公乃』者,討叛事急,不得及此也。鴟鴞惡鳥,其詩云『既取我子,毋毀我室』,言既誘死管叔,勿又危我王室也。貽王者何?王疑未釋,亂未弭也。誚,讓;未敢者,東征大舉,動魄驚心,討叛未歸,流言在耳,心尚狐疑也。抑前此固嘖有煩言,而公不計也。」[97]仍是以周公討叛,成王心疑為釋,而不是採用宋儒主張的周公避居東土之說。

甚至在通釋〈金縢〉全篇經文之後,唐煥還罕見的做了大篇幅論述,為周公攝政及東征事,做強力的辯護。首先,他反駁蔡《傳》從鄭玄解「辟」為「避」,以為當如孔《傳》解「辟」為「法」。其言云:「按:『我之弗辟』,孔註:『辟,法也。』謂誅管叔。蔡沈從鄭《詩箋》作『避』,極辨致辟之非。予詳揆理勢,及大聖心迹,確主孔說。」[98]其次,他以大量的文字渲染管叔之惡,認為管叔是處心積慮預謀叛變,散布流言的小人,說他丁殷沿襲兄終弟及之故,趁武王老、孺子幼,乃養兵伺釁,而誘致武庚。認為管叔「豎幟立帥,四張偽檄,師隨其後,以出不意,後世赤眉、黃巾以下皆然」。又認為:「(周)公才藝文武,叔所稔知,若遷延東土,周室防維,公即引嫌,篤棐輔王,居中鷹揚,指師問罪,亦束手耳。惟乘國喪新遭,假清君側,召號姦黨,馳師西襲。又商亡未久,人心眷故,武庚既叛,天下洶洶,少冀吾計得行,周公遜去,二公忠藎,疎不間親,倘一戰而捷,師壓西鎬,孺子心寒,事未可知。」唐煥點出:「此管叔所為,籌之已熟,僥倖於萬一者也。」最後,唐煥自設問答云:

或曰:「叔雖叛,借有稱名,公心迹未明,宜少引退以任二公。」此中材以下不知天命者之言也。斯何時乎?三監挾叛,王室騷震,應之少緩,禍不可言。公明明曰:「我之弗辟,我無以告我先王。」謂不得以引嫌小節,而隳宗社之大計。蓋受命託孤,義篤前烈,所以決策無貳也。武王、管叔,皆公之兄,或代或辟,裁以大義已耳。又曰:「罪人得矣,貽詩贅也。」嗟夫!此痛定思痛之言也。聞叛義奮,誥眾專征,當時行之不覺也。事定矣,周思前後,王無駭且疑乎?臣主不白,非國之福也。然方是時,流言在耳,公征未歸,王疑固在也。非風雷感動,能遂融然釋乎?若謝權避去,王又何誚,而又何疑與?勤勞弗知,先時駭東征之為適已,今乃知為勤勞王家而感且泣也。聖學不明,學者不聞此義,伊尹之放太甲,莫不駭為大奇。若公受遺攝政,世子嗣王,辟管、蔡,命康叔,謗者謗,疑者疑,公正義直行,毫無所顧,卒也措國家于磐石,毓沖子于聖賢,此宜小賢豎儒之所驚心目眩,以為必無之事,又何怪真《尚書》之真面目,蒙翳萬劫也哉![99]

這一段文字包含三項內容。其一是批評那些認為周公「宜少引退以任二公」者,是「中材以下不知天命者之言」。其故在於,當此三監挾叛,王室騷震的非常之時,周公若應之少緩,則禍不可言。所謂不得以引嫌小節,而隳宗社之大計者以此。正因受命託孤,義篤前烈,所以必須決策無貳。對周公而言,武王、管叔雖為兄長,然前者欲以身代死,後者則東征以致辟,均裁以大義而已。其二,他描述成王對周公專征之驚疑,以及風雷感動,先時駭東征之為適已,今乃知為勤勞王家而感且泣也。其三,則批評後世學者,對周公受遺攝政,世子嗣王,辟管、蔡,命康叔諸事,謗者謗,疑者疑,擬諸伊尹之放太甲,莫不駭為大奇。而不知周公正義直行,毫無所顧,卒也措國家于磐石,毓沖子于聖賢。以故唐煥嘆息聖學不明,學者不聞此義,小賢豎儒驚心目眩,以為必無之事,又何怪真《尚書》之真面目,蒙翳萬劫,紛爭難明哉!

唐煥對蔡《傳》所載〈金縢〉篇主旨的修正,以及依據經文對周公攝政東征的闡發,已略如上述。然周公東征,辟管、蔡,命康叔諸事,亦載在〈大誥〉以下的諸篇,唐煥也同樣在對蔡《傳》的修正中,表述了他的看法。如〈大誥〉,蔡《傳》解題云:

武王克殷,以殷遺民封受子武庚,命三叔監殷。武王崩,成王立,周公相之。三叔流言「公將不利於孺子」,周公避位居東。後成王悟,迎周公歸,三叔懼,遂與武庚叛。成王命周公東征以討之,大誥天下。書言武庚而不言管叔者,為親者諱也。[100]

唐煥的解題則云:

武王克殷,以殷遺民封紂子武庚,命三叔監之。武王崩,成王幼,周公攝政,三叔流言,遂挾武庚以叛。周公以成王命討之,大誥天下。此即前篇告二公居東時事,史錄其誥以為篇。辭不及管叔者,為親者諱也。[101]

兩人說法相異之處有幾點,首先是蔡《傳》以為「武王崩,成王立,周公相之」,而唐煥則直陳「武王崩,成王幼,周公攝政」。立與幼、相與攝,概念不同,周公形象自亦不同。其次是三叔流言之後,究竟是「遂與武庚叛」還是「遂挾武庚以叛」,這裏牽涉到的是三叔罪狀的輕重以及周公的處置是主動還是被動。出於對反叛時間點認知的不同,蔡《傳》認為成王命周公東征以討之,而唐煥則認為周公是以成王命討之。二人說法相異的關鍵點,在於對「武王崩,成王立,周公相之」,或「武王崩,成王幼,周公攝政」認知之不同。此乃千古公案,難有是非之準。然對唐煥而言,就是想要把「周公攝政」這一許多儒者難以接受的諸般涵義,藉由注解《尚書》的機會,完整的表達出來。故言:「〈金縢〉以下十一篇,著周公處變之奇而法也。〈金縢〉誅管、蔡,〈大誥〉討四國,〈康誥〉三篇奉武遺,封侯伯也,受遺攝政,負扆當國,世子嗣王,毓之東宮,一切奉遺行政,視伊尹輔太甲,抑又奇焉。」[102]總之,在唐煥的認知裏,周代初年發生的大事,除了武王伐紂之外,其餘如誅管蔡、命康叔、營洛邑諸事,都是在周公手下完成,其原因在於成王年幼,以故周公攝政,而後建立有周一代規模。此既周初史事,亦為古典經義,所謂「著周公處變之奇而法也」。然經宋儒之批駁,使聖人面目難尋,此所以唐煥嘆後儒之駭怪,而欲盡力表白於天下者。

四、義理疏解中的宋學脈絡

雖然在上一節中,筆者以不小的篇幅,討論唐煥立足於西漢今文家的古典經義,在周公攝政及東征諸事上,與代表宋儒《尚書》學的蔡沈之說的差異,但不表示唐煥解釋《尚書》時,會借重與他同時代的漢學家之說。不但如此,他對於以訓詁解經,頗有諷刺之語。例如他解釋〈說命上〉「王宅憂,亮陰三祀。既免喪,其惟弗言,群臣咸諫于王曰:『嗚呼!知之曰明哲,明哲實作則。天子惟君萬邦,百官承式,王言惟作命,不言臣下罔攸稟令』」云:

〇亮陰三年,亦古禮久廢,而高宗復之。不發號令,非默也。既免喪言,更無此理,果然夢賚,何故默不開口以駭群臣耶?子張曰:「高宗三年不言。」孔子曰:「古之人皆然。」可以斥此之偽矣。知之何指?不行之知非真知,安能明哲作則,若云已經力行,後又何以云行之惟艱、遜志時敏耶?[103]

按《論語・憲問》篇載子張問:「《書》云:『高宗諒陰,三年不言。』何謂也?」孔子回答說:「何必高宗?古之人皆然。君薨,百官總己以聽於冢宰,三年。」[104]其意蓋謂舊君既薨,新君即位,時百官文武總攝己心,各盡其職,一切政事聽命於冢宰,直到三年之喪畢,新王才會親自聽政。所以高宗亮陰三年,是不發號令,非默也。至於〈說命上〉說高宗既免喪,其惟弗言,唐煥以為更無此理,乃調侃說:「果然夢賚,何故默不開口以駭群臣耶?」再證以子張、孔子的對話,而後「可以斥此之偽矣」。但這一段最重要的地方不在這裏,而在於唐煥對「知」、「行」關係的解釋。唐煥認為「不行之知非真知」,亦即「知」是以「行」為前提的。他批評〈說命上〉對「知」、「行」關係的論述是斷裂的,所謂「知之曰明哲,明哲實作則」,在唐煥看來,實際上是知而不行,所以他才會批評說:「若云已經力行,後又何以云行之惟艱、遜志時敏耶?」

但這樣的批評,與他對所謂「訓詁」的批判有何關係呢?實際上,唐煥認為,古人的「知」,首先來自於「學」而非「思」。而「學」是「知」、「行」關係的重要紐帶。換言之,「學」即是「行」,其序位更在「知」之前,即「學」而後有「知」,而非「思」而後有「知」。來看他對〈說命上〉「王庸作書以誥曰:『以台正于四方,惟恐德弗類,茲故弗言。恭默思道,夢帝賚予良弼,其代予言。』」這一段文字的討論。唐煥說:

恭默思道,不通。古人志學體道,孔聖立而後不惑,孟子深造而後自得,未聞兀坐默思者。不學則殆,固宜神魂恍惚而得鬼夢也。[105]

唐煥在此批判兀坐默思之非,以為古人志學體道,如孔聖立而後不惑,孟子深造而後自得;其不學則殆者,固宜神魂恍惚而得鬼夢也。再來看他對〈說命中〉「說拜稽首曰:『非知之艱,行之惟艱。王忱不艱,允協于先王成德,惟說不言有厥咎。』」的討論。唐煥直接說:「聖門先學,訓詁興而知先矣。」[106]唐煥批評的是訓詁興起之後,以思為知,又以知為先的現象,但他認為古人卻是志學體道,以學為先。再來看他對〈說命下〉「說曰:『王,人求多聞,時惟建事,學于古訓乃有獲。事不師古,以克永世,匪說攸聞。』」的討論。唐煥說:

三代之學,從事典禮,孔、孟猶是也。故立禮集義,以漸而深。訓詁後,始以學為考古讀書矣。此正傳經流弊,孔子所以折子貢者也。[107]

前面提到,唐煥對知、行的關係認知,是以行為知之前提,而行即是學。換言之,孔、孟、三代以前所謂學,是從事典禮,故立禮集義,以漸而深,然後知之。然在訓詁興起之後,始以考古讀書為學,而經傳之流弊正坐此以學為考古讀書之事,造成學、行之斷裂,而後知乃無所著落。孔子曾說「君子不器」[108],又批評子貢是瑚璉之器[109],不管此器再如何華美,終究不能達到道的高度。而唐煥批評訓詁興起後,以學為考古讀書,使經傳的流弊,停留在形下之器,這與他志學體道的理想是背道而馳的,當然也就對以訓詁治經,沒有好言語。所以唐煥釋「惟學,遜志務時敏,厥修乃來。允懷于茲,道積于厥躬」一段文字云:「忠恕一貫,深造逢原,聖學也。此云積者,多聞古訓而有獲之謂,訓詁之究竟也。」[110]他將「忠恕一貫,深造逢原」擬為聖學,批評「多聞古訓而有獲」為「訓詁之究竟」,高下之間,其立場已不言而明。又唐煥釋「惟斆學半,念終始典于學,厥德脩罔覺」而曰:「帝王固無下兼司成之理,作半須自得解,亦是訓詁門牌。接閱典學罔覺,尤信。」[111]「訓詁門牌」四字,表示了唐煥對以訓詁治經理路的不滿。雖然他將火力集中在晚出古文之上,以為這些後出偽造的經典,是訓詁之學大興以後的產物,但這種道器二分的方法學原則,其實不會只停留在對晚出古文的批駁上,也會表現在他對二十八篇經文的疏解中。唐煥不但以義理文章斷晚出古文之偽,同樣也是以義理文章疏解二十八篇,而義理文章所要呈現者,非道而何?所以,綜觀整部《尚書辨偽》,可以很清楚的掌握到他在義理疏解中的宋學脈絡,以及在他的學術立場背後的價值意識——對道的追求及其方法學的選擇。顯然,訓詁以解經之路被他排除在外。那麼,與訓詁一路有天然近親關係的清人考據著作,又怎麼可能受到他的肯定與關注呢!

所以,所謂的宋學脈絡,除了是指唐煥治《尚書》在義理上貼近宋儒之外,也是指他的治經型態,不但與漢學家大量徵引文獻,考定文字聲音制度的門徑有諸般不同,而且在闡明經文義理,體現聖人之道的同時,也會不斷的發表個人的評論,這明顯也是宋人好發議論的習氣,與堅守隨文注疏不輕發議論的專門經生之業,明顯不同。這種注解兼評論的解經模式,很容易在宋人的經學注解中找到同樣的例子,而唐煥的解經模式亦不外如是。綜觀整部《尚書辨偽》,未曾有一處引述同時漢學家的說法,反而大量援引蘇軾、蔡沈之說,間及呂祖謙、元吳澄及明儒郝敬之說。其目的亦不外欲加深對聖人之道的理解,以及闡明聖人體道的過程及其在處非常之際時的應對。如唐煥釋〈西伯戡黎〉篇引蔡沈之說云:

蔡氏曰:「愚讀是篇,而知周德之至也。祖伊因戡黎奔告,意必及周之不利于殷,乃入而告后,出而語人,未嘗一言及之。蓋周家初無利天下之心,其戡黎也,仗義之舉也。祖伊殷之賢臣,知周之興,必不利于殷,又知殷之亡,初無與於周,故迫乘奔告,反覆乎天命民情之可畏,而畧無及周者,文、武公天下之心,于是而可見矣。」[112]

事實上,蔡沈在做出這一段評論之前,還先引用了蘇軾的一段話:「蘇氏曰:『祖伊之諫,直言不諱,漢、唐中祖所不能容者。紂雖不改而終不怒,祖伊得全,則後世人主有不如紂者多矣。』」[113]蘇東坡關於後世人主有不如紂者多矣的論斷,顯然不是唐煥所關注的,故為唐煥所刪。他在意的是周之有天下的正當性,所謂周德之至也。所以對於西伯戡黎而祖伊入告,出而語人,未嘗一言及之。其迫乘奔告,反覆乎天命民情之可畏,而畧無及周者,在蔡沈看來,是於此而可見文、武公天下之心,而唐煥所關注者亦以此。

另外,唐煥在〈顧命〉篇之末援引郝敬之說,為繼嗣君冕服受命提出辯護。其言云:

郝仲輿曰:「先儒疑成王初喪,康王冕服受命為非,誤也。周、召同受武王顧命,輔成王,凡周公治喪冊立之儀,召公豈遽忘之?使周公尚在,亦當如此。蓋人子之情,雖切于親喪,而天子之職,莫大於受命,士庶則親為重,天子則天下為公,親喪為私。先王垂死扶病正衣冠,集群臣授之,嗣王終始之際,事何如大,可不嚴正其體,而草草受之乎?禮,三年不祭。祭天地山川,越紼行事。夫祭猶越紼,況始受命為山川百神祖乎?君薨,世子始生,尚用冕服告,況受命大事乎?非達禮知權,不能與於斯。愚意〈顧命〉始終諸禮,至正極嚴,必周公手訂,後人遵而行之者也。」[114]

按唐煥在同篇經文「茲既受命還,出綴衣於庭。越翼日乙丑,王崩」之下,引東坡之說曰:「死生之際,聖賢所甚重也。成王將崩之一日,被冕服以見百官,出經遠垂世之訓,知有得於周公之教深矣。曾子易簣亦若是也。」[115]表示聖賢於死生之際,亦不茍且,成王將崩被冕服以見百官,曾子易簣則反席未安而沒。所以,繼嗣之君,冕服以受命,此乃身為天子的天下為公,與士庶的親喪為重不同。更何況先王垂死扶病正衣冠,仍集群臣出經遠垂世之訓,則嗣王於終始之際,受命繼嗣,可不嚴正其體,而草草受之乎?況且事須達禮,亦貴知權,在喪期間仍有不受私喪限制,參加祭天地社稷的越紼典禮;世子生於君薨之後,尚用冕服行告天地之禮;然則繼體嗣立之大事,以冕服受命,有何不可?最後,郝敬再次強調,〈顧命〉始終諸禮,至正極嚴,必周公手訂,後人遵而行。一如東坡以成王將崩被冕服以見百官,出經遠垂世之訓,乃有得於周公之教。這就是唐煥所看重的「周德之至」,故特別詳為徵引。

另外,在〈文侯之命〉篇末,唐煥云:「蘇氏曰:『宗周傾覆,禍敗極矣。平王宜若衛文公、越句踐然。今其書,乃旋旋焉與平康之世無異,讀〈文侯之命〉,知東周之不復興也。』愚按:錄此書於篇末,以見周轍之不復西也。」[116]而在〈費誓〉篇首,唐煥云:「呂氏曰:『伯禽始封於魯,夷戎乘其新造之隙,而伯禽應之,甚整暇有序,治戎備,除道路,嚴部伍,立期會,先後之次,毫不可紊,可謂節制之師矣。』愚按:錄此於〈周書〉後,以見周公訓式後嗣,文武備具,盡美盡善,抑足以考周禮在魯之一端,此聖人東周之思也。」[117]這兩段文字唐煥分別引蘇軾及呂祖謙之說為據再加上個人的按語,一則以為錄此書於篇末,以見周轍之不復西;一則以為錄此於〈周書〉後,以見周公訓式後嗣,文武備具,盡美盡善,抑足以考周禮在魯之一端,此聖人東周之思也。暗示雖成周不復,然周禮在魯,夫子曰:「吾其為東周乎!」

當然,對於聖人體道的宣揚,唐煥不會總是借人之口,他也會有自己獨特的闡釋。例如第三節曾言及〈盤庚〉篇之末,唐煥曾褒美盤庚面對國都五遷,事變重大,古今未有,以為非大賢以上,不能措此而裕如也。同時也提到〈金縢〉篇之末,唐煥對周公攝政東征的大篇幅辯護,認為真《尚書》之真面目蒙翳萬劫,而批判小賢豎儒驚心目炫以為必無之事。這裏再舉幾個例子,來說明唐煥對周德盛衰的感嘆。在〈洪範〉篇之末,唐煥曾有如下議論。其言曰:

九疇以福極終者,皇建極則彝倫攸敘而五福應,君民皆承其休;不建極則彝倫斁而六極應,上下皆罹其咎。箕子言此,示人主敬若上帝持盈保泰之大法也。人主誠宜默契乎此,握協居之符,終相居之責,以克全陰騭之理也。予以服武王之為聖人也,方克商即兢兢業業,以天下大任為憂,惴惴焉懼負皇天陰騭之責,未及下車,虛己訪聖,俛求治世之大法,以措相協厥居之大道,非服膺望道未見之家法,能若是乎?天假期頤,豈惟毖殷,萬年厭德裕如也。厥後文公受遺攝政,毓嗣誕保,制作禮樂,釀太和於成周,要亦神明於洪範九疇之全體大用自然之妙,而時措咸宜已耳。[118]

這段文字分成三重涵義,首先是箕子所陳〈洪範〉之所以以福極為九疇之終,在於警惕為君者,若皇建極則倫敘福應,君民承休;不建極則倫斁極應,上下罹其咎。表示箕子言此,是授人主敬若上帝持盈保泰之大法。人主誠宜默契乎此,握協居之符,終相居之責,以克全陰騭之理也。其次則唐煥對於武王被視為聖人是深表認同,說他甫克商即兢兢業業,以天下大任為憂,惴惴焉懼負皇天陰騭之責,未及下車,虛己訪聖,俛求治世之大法,以措相協厥居之大道。唐煥認為此乃服膺望道未見之家法所致,而惜天不假期頤,否則其成就豈止於毖殷,必是萬年厭德裕如也。最後提到,周公受其遺命攝政,毓嗣誕保,制作禮樂,釀太和於成周,也是深有體會〈洪範〉九疇之全體大用自然之妙,而因時以制宜。唐煥所言,既是對箕子所陳〈洪範〉九疇的最高禮贊,也是對武王與周公德業的最高肯定。

另外,在〈無逸〉篇首,唐煥亦有如下議論:

逸者,人君之大戒,自古家未有不以勤而興,以逸而敗也。成王歸周,周公留洛,懼其沖年初服,遠離師保,不知勤恤民依,又或隱狃化頑勤勞,少耽逸樂,故做是書以訓之。憂勤者無逸之實,敬厲者無逸之心,凡七更端,皆以嗚呼發之。深嗟咏歎,意深遠矣。〈豳風・七月〉之詩,亦此意也。[119]

此為唐煥對周公告戒成王無耽逸樂之辭的禮贊,以為「深嗟咏歎,意深遠矣」,同於〈豳風・七月〉之詩。最後在〈呂刑〉篇首,唐煥有如下議論:

按此篇贖刑,蓋託〈舜典〉金作贖刑之語,實則不然。〈舜典〉所贖,官府學校之刑耳,若五刑固未嘗贖也。今穆王贖法,雖大辟亦與其贖,非先王意也。由其巡遊無度,財匱民勞,末年無以為計,為此一切權宜之術以斂民財耳。意則慙赧而不可對人,辭則周遮而不敢逕白,前此國勢見屈而幾莫自存,後將民心失措而萬難相守。錄此以見周衰之不復振,豈待厲虐幽暗而後卜周轍之東也哉![120]

此則唐煥為穆王不計手段,為此一切權宜之術以斂民財的感嘆,以為周衰之不復振,豈待厲虐幽暗而後卜周轍之東也哉!

敘述至此,吾人對唐煥解經時,體現在義理疏解中的宋學脈絡,當已有直觀的認識。然而唐煥的《尚書》注解還有一項鮮明的特色,即是運用理學概念進行經典詮釋,並且是透過對蔡《傳》的改寫來進行,往往將蔡《傳》的政治論述進行抽換,然後代之以理學色彩鮮明的道德論述。[121]先來看他對〈堯典〉的討論。唐煥釋「慎徽五典,五典克從;納于百揆,百揆時敘;賓于四門,四門穆穆;納于大麓,烈風雷雨弗迷」云:

觀刑二女,試之先事。此節歷試之績,受終之由也。徽,美也。慎之使人知人道之防,徽之使人有人倫之樂也。五典,五倫,親義別序信是也。從,順也,蓋使為司徒也。百揆,揆度庶務之官,猶周之冢宰也。時敘,以時而敘也,克諧之驗也。四門,四方之門,諸侯方至而使主焉,故曰賓,蓋又兼四岳之官也。穆穆,和之至也。烝乂之符,孝之推也。麓,山足;烈,迅;迷,錯也。洪水為害,舜兼司空,相視水勢,雷雨大至,毫無驚懼,非聖德盡性,衾影無愧者不能。堯所以觀厥刑也。舜之績,堯之勳也。[122]

在第一節的時候,筆者提到唐煥在對二十八篇今文《尚書》進行疏解時,除了會在篇首點明篇章主旨之外,在各段經文之下也會附以簡單的章句,尤其特重離析經文的段落結構,以及依據主要源自於宋儒的經說,對經文進行義理闡釋。唐煥對此段經文的闡釋,最能說明其解經的特色。基本上,唐煥對經文的注解,多依蔡《傳》而來,或直接引用,如「徽,美也」、「麓,山足;烈,迅;迷,錯也」之類[123];或依蔡《傳》而稍作簡化,如「五典,五倫,親義別序信是也」,蔡《傳》作「五典,五常也。父子有親,君臣有義,夫婦有別,長幼有序,朋友有信是也」。[124]又「從,順也,蓋使為司徒也」,蔡《傳》作「從,順也,左氏所謂無違教也。此蓋使為司徒之官也」。[125]至於「洪水為害」至「愧者不能」這整段文字,則是直接檃括蔡《傳》所引蘇軾之說而來。[126]這些例子,都是唐煥解《尚書》頗依蔡《傳》的直接證明,此亦事理之當然,明白蔡《傳》在整個理學傳統與明清科舉場域的地位之人,當能理解,勿庸筆者過多論證。

除了檃括蔡《傳》,使其疏解更形精鍊之外。唐煥還善於串聯上下文意,並以簡單的字句,為整段經文鉤玄提要。如本段文字開首所言「觀刑二女,試之先事」,即是呼應前段唐煥對「帝曰:『我其試哉!』女於時,觀厥刑於二女,釐降二女於溈汭」的解釋。唐煥繼言「此節歷試之績,受終之由也」,則是對本段所載歷試眾事,做精確的提要,表明舜受終於堯之緣由。換言之,前段觀刑二女,是試其德;此段歷試眾事,是試其績,表示帝堯對舜的考試是包涵了道德與政事兩方面,惟有兩方面都表現完美,堯才有理由傳位於舜。

但唐煥最出彩的地方,在於其注解雖以蔡《傳》為基礎,卻往往在關鍵處改動蔡《傳》的解釋,使自身的注解更具理學化傾向。還是以唐煥對「帝曰:『我其試哉!』女於時,觀厥刑於二女,釐降二女於溈汭」的解釋為例。他說:

試,指德與績言。時,是;刑,法也。二女,娥皇、女英也。觀厥刑者,閨門衽席,心性之隱,易於呈露,必毫無褻玩而後心依於理,而無所繫也。試德也,政之本也。[127]

按蔡《傳》解此言:「蓋夫婦之間,隱微之際,正始之道,所繫尤重,故觀人者於此為尤切也。」[128]蔡沈從「夫婦之道」入手,所解尚不離傳統《詩》教的精神。然唐煥對堯觀舜刑於二女的解釋,卻更著意於在解經過程中嵌入理學的概念,所以他不從蔡《傳》「夫婦之道」的解釋,而是將重心放在藉由閨門衽席,以窺舜心性之隱,以為舜必毫無褻玩而後心依於理,而無所繫也。如此解釋,已是將蔡《傳》側重夫婦之間的互動,轉向為窺探舜之心性是否依於理,明顯注入了理學的概念。

再來看唐煥對〈皐陶謨〉的疏解。其釋「曰若稽古。皐陶曰:『允迪厥德,謨明弼諧。』禹曰:『俞!如何?』皐陶曰:『都!慎厥身,修思永。惇敘九族,庶明勵翼,邇可遠,在茲。』禹拜昌言曰:『俞!』」云:

首述皐陶之謨也。德者,得于天而具於心,仁義禮智是也。迪德者,體道而契性也。謨,謀。謨明者,迪德之致。弼,輔;諧,和也。迪德之感也。慎,致其謹也。身修,道德之著;思永,性情之符也。惇敘者,意美恩明;勵翼者,群哲勉輔也。邇,近;茲,此也。可遠在茲,謂家齊國治而天下平也。所以廣允迪明諧之義也。俞,然其言也。[129]

此處仍是用蔡《傳》做比較。唐煥對幾個關鍵的語彙,基本上不從蔡《傳》,而是用理學概念做另行解釋。例如蔡《傳》釋「允迪厥德,謨明弼諧」曰:「皐陶言為君而信蹈其德,則臣之所謀者無不明,所弼者無不協也。」[130]蔡《傳》之解,類如現代用白話文的直譯,但明顯關注的君臣之間的互動。唐煥則是分幾個層次來重新詮釋「允迪厥德,謨明弼諧」:首先釋「德」,云「德者,得于天而具於心,仁義禮智是也」;其次釋「迪德」,云「迪德者,體道而契性也」;後再言謨明為迪德之致,弼諧乃迪德之感,把重點放在迪德的體道契性上,而非蔡《傳》君蹈其德,則臣之謀明的君臣之間。又蔡《傳》言:「身修,則無言行之失;思永,則非淺近之謀;厚恤九族,則親親恩篤而家齊也;庶明勵翼,則群哲勉輔而國治也。」[131]唐煥則釋身修為道德之著,思永乃性情之符也,惇敘謂意美恩明,勵翼則群哲勉輔。除了第四句承蔡《傳》之說卻有意弱化「國治」此一帶有政治意涵的語彙外,餘者基本是以理學概念演繹之。

再來看〈西伯戡黎〉一篇。蔡《傳》釋「故天棄我,不有康食,不虞天性,不迪率典」云:「康,安;虞,度也。典,常法也。紂自絕於天,故天棄殷。不有康食,饑饉荐臻也。不虞天性,民心常失也。不迪率典,廢壞常法也。」[132]在蔡沈的詮釋下,天仍是有意志之天,他關心的是一國之君的失序行為以及遭遇天罰後導致的政治後果。雖然他沒有對「天性」做出解釋,不過從「不虞天性,民心常失」八個字來看,將「天性」解釋成天的意志或規律,當是較用道德性語彙來解釋更為貼切。但我們來看唐煥的闡釋,他說:

康,稔;虞,度也。天性,天命于人而具于心之理。仁義禮知,性之德也。率典,循性而出之常道,故承淫戲言。不有康食,乖氣致災,民失所也。不虞,由淫;不迪,由戲。萬民洶洶,欲喪之由也。申自絕也。[133]

此處仍是典型的偷換概念。唐煥迴避蔡沈筆下有意志的上帝,將詮釋重心放在對「天性」義涵的解釋。他解「天性」為天命于人而具于心之理,又補充言此具于心之理是仁義禮知,乃性之德。又說率典是循性而出之常道,直接轉化蔡《傳》天意民心的政治語彙為道德語彙。

類似的情況同樣出現在對〈微子〉篇的解釋中。如在〈微子〉篇末,蔡沈除了對微子、箕子、比干「各安其義之所當盡」之外,又引孔子「殷有三仁」之語而論曰:「三人之行雖不同,而皆出乎天理之正,各得其心之所安,故孔子皆許之以仁,而所謂『自靖』者即此也。」[134]唐煥亦徵引蔡《傳》此段文字,卻是在關鍵字上做了手腳。其言:「三人行雖不周,而皆出乎天命之正,各得其性之所安,故孔子皆許以仁,所謂『自靖』者即此也。」[135]唐煥除了將三人「行雖不同」,改成「行雖不周」之外,又將蔡《傳》所釋「天理之正」、「心之所安」改成「天命之正」、「性之所安」,其潛臺詞應是暗示三人所行,還未到達普遍性意義,是出乎個人之天性,卻未必合乎普遍的天理。所以,才會將蔡《傳》的「行雖不同」改成「行雖不周」。

再來看唐煥對〈召誥〉「王敬作所,不可不敬德」的解釋。還是以蔡《傳》為對照。蔡沈云:「言化臣必謹乎身也。所,處所也。猶所其無逸之所。王能以敬為所,則動靜語默,出入起居,無往而不居敬矣。不可不敬德者,甚言德之不可不敬也。」[136]老實說,蔡《傳》的解釋抝口,有點不知所云,但可以看得出是落在君臣對應的框架中來解釋。唐煥則云:「言王,溯治本也。所,處所。作所者,動靜語默,發見邇遠,無往不敬也。德者,天命之性,貫徹體用者也。不可不者,小有不敬,人不服也。惕之也。」[137]蔡沈所謂「動靜語默,出入起居,無往而不居敬矣」與唐煥所言「動靜語默,發見邇遠,無往不敬也」,看似小有修正,卻已是化具體為抽象,將蔡《傳》對王修身化臣的實際動作,化為抽象的指導原則。更遑論唐煥此處釋「德」為天命之性,貫徹體用者。至於〈無逸〉之篇「中宗嚴恭寅畏,天命自度」,蔡《傳》云:「嚴則莊重,恭則謙抑,寅則欽肅,畏則戒懼。天命,即天理也。中宗嚴恭寅畏,以天理而自檢律其身。」[138]唐煥則云:「莊嚴恭肅,存誠也。寅欽畏懼,慎獨也。天命,天理之準。度,猶律。動中天則也。聖學之全,治民之本也。」[139]蔡《傳》對「嚴恭寅畏」的解釋,以及言中宗以天理而自檢律其身,關注的還是人的自身修養的實際行為,既沒有存誠、慎獨等抽象概念,也沒有提高到唐煥所謂的聖學之全的高度。

所以,從上述眾多唐煥對蔡《傳》的改寫中,可以看到唐煥往往是化具體為抽象,變政治為道德。這是一種經典詮釋上鮮明的理學轉向,可謂是經典的政治解釋被道德解釋所解構,是一種帶有詮釋者自身哲學傾向的系統化注經方式。這種治經方式,主要體現在價值意識傾向於理學立場的學者中。從這個角度來看,雖未曾言明,但或者在唐煥眼中,蔡沈雖是朱熹高弟,然而蔡《傳》卻是遠未達到如朱熹《四書章句集註》此等體現理學理念類型著作的高度,從而給予了唐煥在解釋上極大操作的空間。

五、結語

本文嘗試對唐煥《尚書辨偽》做初步的探索,也可能是學術界對這本著作進行系統研究的第一次。在筆者看來,唐煥此書至少具有兩重意義:其一是辨偽觀點具有中心理念,在各篇看似零碎的考辨文字裏,貫串著一個系統化的理念,以此為辨偽古文的最高標準。而此一理念即是前文不斷出現的經典觀,於此不再綴述。另外一重意義是身處乾隆盛世的唐煥,其考辨古文、疏解經文皆體現出一條明顯的宋學脈絡,不但考辨經文多以事理文章衡斷之,在對經文出以心得引申時,其引以為據者多用宋人之說,所抒發者亦多為以理學概念詮釋經文。這究竟是有意為之,用以自我區隔?抑或者因為唐煥不曾預於學術主流,故尚未為漢學考證之風所沾染?關於此點,從他對訓詁之業的批判中,已可找到答案。

另外,從《尚書》學史的角度來看,梅鷟、閻若璩、惠棟、丁晏等以大量證據來斷定晚出古文出於造偽,是否已是鐵案如山搖不動,即使到當今學界,仍不時有學者企圖翻案,遑論有清一代,其爭議始終不斷。[140]至於純從事理文章的角度欲辨一經之偽,其說服性就又更低了。[141]但這並不表示唐煥的著作沒有價值,在勾勒出唐煥頗具個人色彩的考辨與解經文字,以及貫串全篇的經典觀之後,我們可以將唐煥的經學另立一個類型,一個在經說中貫串著系統性核心理念的經學類型。此在經解中充斥著文獻為主、考據先行的乾嘉時代而言,實為難能可貴的參照物。

注釋

[1] 按:唐煥著作見存者,管見所及,除了收入《四庫未收書輯刊》的《尚書辨偽》之外,僅剩《詩集》、《文集》各一冊。另外,唐煥的傳記資料亦不豐富,《嘉慶大清一統志》卷375、《嘉慶湖南通志》卷141、193人物、藝文之部以及《善化縣志》都有簡短介紹。又《湖南通志》所載唐煥小傳出自孫星衍所撰墓誌,然孫氏文集未之見。不過秦瀛有〈唐石嶺公祠堂記〉,稱唐煥「善治獄,聽斷若神,政寬厚,而於盜賊獨嚴」。又說唐煥「為學有根柢,著書甚具,務能發明聖賢教人之旨」。〔清〕秦瀛:《小峴山人詩文續集》(上海:上海古籍出版社,2010年《清代詩文集彙編》第407冊影印嘉慶刻增修本),卷2,頁4。

[2] 按:相關討論可參戴君仁:《閻毛古文尚書公案》(臺北:國立編譯館,1979年)、劉人鵬:《閻若璩與古文尚書辨偽:一個學術史的個案研究》(臺北:花木蘭文化工作坊,2005年)、許華峰:《閻若璩《尚書古文疏證》的辨偽方法》(臺北:花木蘭文化工作坊,2005年)、張岩:《審核古文尚書案》(北京:中華書局,2006年)、吳通福:《晚出古文尚書公案與清代學術》(上海:上海古籍出版社,2007年)、黃世豪:《清代《古文尚書》辨偽發展之研究》(臺北:中國文化大學中國文學研究所博士論文,2013年)、趙銘豐:《認知秩序的重整與建構——清初《古文尚書》考辨思潮研究》(臺北:輔仁大學中國文學研究所博士論文,2015年)。

[3] 按:民國初年編纂的《續修四庫全書總目提要》中,收錄有《尚書辨偽》的提要,卻是遭到「鄉曲陋儒、腹儉之人而敢於疑古」的批評。又古國順《清代尚書學》列唐煥《尚書辨偽》於「偽古文尚書之辨證」章中,云未之見,而引《續修四庫全書總目提要》之評論,以為詆毀殊甚,顯是不同意倫明之說。故再引孫星衍〈尚書今古文注疏序〉所言「及惠氏棟、宋氏鑒、唐氏煥,俱能辨證偽傳」之說,以為「此書似非一無可取者」。倫明:〈尚書辨偽提要〉。收入《續修四庫全書總目提要・經部》(北京::中華書局,1993),頁236。

[4] 吳通福:《晚出《古文尚書》公案與清代學術》,頁10。

[5] 姚鼐:〈尚書辨偽序〉,收入唐煥:《尚書辨偽》(北京:北京出版社,《四庫未收書輯刊》第3輯第4冊,2000年),卷首。

[6] 按《四庫提要》言:「其考定今文、古文,自陳振孫始;其分編今文、古文,自趙孟頫《書古今文集釋》始;其專釋今文,則自澄此書(《書纂言》)始。」〔清〕紀昀等纂:《欽定四庫全書總目提要.經部.書類》(臺北:藝文印書館,1989年),卷12,頁1。

[7] 唐煥:〈伏書及孔安國偽尚書本末〉,《尚書辨偽》,卷首。

[8] 陶澍:〈尙書辨僞跋〉,《尚書辨偽》,卷首

[9] 唐煥:〈自序〉,《尚書辨偽》,卷首。

[10] 同前註。

[11] 戴君仁:〈序〉,《閻毛古文尚書公案》(臺北:國立編譯館,1979年),頁2。

[12] 唐煥:《尚書辨偽》,卷1,頁5。按:唐煥在對晚出古文進行討論時,於經文之前會加粗黑點●以區別之。另外,在篇名之後及自身辨駁之前,會各加〇符號以區別之。下同。

[13] 蔡沈:《書集傳》(上海:華東師範大學出版社,2010年),卷1,頁1。

[14] 唐煥:〈尚書辨偽序〉,《尚書辨偽》,卷首。

[15] 唐煥:《尚書辨偽》,卷2,頁1。

[16] 同前註。

[17] 唐煥:《尚書辨偽》,卷1,頁13。

[18] 唐煥:《尚書辨偽》,卷1,頁13。

[19] 陶澍:〈尙書辨僞跋〉,《尚書辨偽》,卷首。

[20] 唐煥:〈尚書辨偽序〉,《尚書辨偽》,卷首。

[21] 按:梅鷟《尚書考異》卷二、閻若璩《尚書古文疏證》卷一第十三條及卷五第七十三條皆指出〈五子之歌〉乃作偽者拾《左傳》文字而成;又梅氏《考異》卷二、閻氏《疏證》卷一第八條、卷四第六十四條皆考出〈胤征〉拾掇舊文痕跡。

[22] 唐煥:《尚書辨偽》,卷2,頁19。

[23] 孔穎達:《尚書正義》(上海:上海古籍出版社,2007年),頁269。

[24] 司馬遷:《史記》(北京:中華書局,1996年),頁85。

[25] 唐煥:《尚書辨偽》,卷2,頁19。

[26] 同前註。

[27] 蘇軾:《東坡書傳》(臺北:世界書局,1986年景印摛藻堂四庫全書薈要本),卷6,頁7。

[28] 林之奇:《尚書全解》(臺北:世界書局,1986年景印摛藻堂四庫全書薈要本),卷13,頁5-8。

[29] 夏僎:《尚書詳解》(臺北:台灣商務印書館,1983年景印文淵閣四庫全書本),卷9,頁20-23。

[30] 蔡沈:《書集傳》,卷2,頁81。

[31] 同前註,卷2,頁19。

[32] 同前註,卷3,頁4。

[33] 同前註,卷4,頁5。

[34] 同前註,卷4,頁25。

[35] 同前註,卷4,頁60。

[36] 同前註,卷5,頁9。

[37] 同前註,卷5,頁10。

[38] 唐煥:〈尚書辨偽序〉,《尚書辨偽》,卷首。

[39] 唐煥:《尚書辨偽》,卷3,頁1。

[40] 同前註,卷3,頁2。

[41] 同前註,卷2,頁18。

[42] 同前註,卷3,頁3。

[43] 王應麟:《困學紀聞》(臺北:臺灣商務印書館,1981年),卷2,頁12。

[44] 紀昀:《四庫全書總目》(北京:中華書局,1987年),卷12,頁96。

[45] 唐煥:《尚書辨偽》,卷3,頁2。

[46] 同前註,卷3,頁2-3。

[47] 同前註,卷4,頁1。又唐煥釋〈伊訓〉篇題時亦云:「此及〈太甲〉、〈泰誓〉、〈武成〉,古有其篇,因不足存,孔聖刪之。安國託題偽撰,以希混入耳。」卷3,頁4。

[48] 同前註。

[49] 同前註,卷4,頁3。

[50] 同前註。

[51] 同前註。

[52] 同前註,卷4,頁4。

[53] 同前註,卷4,頁5。

[54] 同前註,卷4,頁24。

[55] 同前註。

[56] 陶澍:〈尙書辨僞跋〉,《尚書辨偽》,卷首

[57] 蔡沈:《書集傳》,卷1,頁1。

[58] 唐煥:《尚書辨偽》,卷1,頁1。

[59] 蔡沈:《書集傳》,卷1,頁1。

[60] 唐煥:《尚書辨偽》,卷1,頁1。

[61] 同前註。

[62] 同前註。

[63] 同前註。

[64] 張文炳:《虛字注釋備考》(廣州:廣東人民出版社,2012年影印四編清代稿抄本),卷3,頁555。

[65] 馬建忠:《馬氏文通》(臺北:臺灣商務印書館,1968年),卷8之3,頁56-57。

[66] 唐煥:《尚書辨偽》,卷1,頁2。

[67] 同前註,卷1,頁3-4。

[68] 唐仲冕:《陶山文錄》(上海:上海古籍出版社,《清代詩文集彙編》第437冊,2010年),卷2,頁12-13。

[69] 同前註。

[70] 同前註。又唐仲冕有〈題伏生授經圖和孫淵如觀察時淵如撰伏書注疏〉云:「自昔治專經,壁藏溯秦劫。《尚書》著辨偽,先子有家法。梅、閻皆證據,陳義獨融洽。《考異》登四庫,折衷垂令甲。通儒追姚、姒,梅書雕成匣。惟訂廿九篇,毋以〈序〉承乏。〈泰誓〉殊張霸,定宇在記劄。匪惟研精覈,注疏細拱押。自言〈洪範〉理,鄭注猶淺狹。寧非濟南靈,誘衷倒三峽。況曾置博士,釋奠神從祫。斯圖類鑄金,日久架懸業。玉躞手新題,珍重同梵夾。屬余一披圖,古貌見眉睫。掌故拜牀前,頗異貳顏帢。微言當口授,不櫛非近狎。君才軼漢室,聚訟徒喋喋。大師若桓、文,牛耳誰先歃。鲰生讀父書,道合喜心恰。願常為都養,豈但牙籤插。兩家各孚翼,雛鳳勝雛鴨淵如詩有「我子長未齔」之句。更看伏生孫,用振金華業。」對其父唐煥治《尚書》之功績,推崇備至;對各自子弟的期待,也躍然紙上。唐仲冕:《陶山詩錄》(上海:上海古籍出版社,《清代詩文集彙編》第437冊,2010年),卷15,頁18。

[71] 唐煥:《尚書辨偽》,卷1,頁6。

[72] 同前註。

[73] 同前註,卷1,頁8。

[74] 同前註。

[75] 同前註,卷1,頁9。

[76] 同前註,卷1,頁10。

[77] 同前註,卷1,頁13。

[78] 同前註。

[79] 蔡沉:《書集傳》,頁105。

[80] 唐煥:《尚書辨偽》,卷3,頁7。

[81] 同前註。

[82] 同前註,卷3,頁8。

[83] 同前註。

[84] 同前註。

[85] 孔穎達:《尚書正義》,頁349。

[86] 唐煥:《尚書辨偽》,卷3,頁10-11。

[87] 同前註,卷3,頁11。

[88] 同前註,卷3,頁13。

[89] 同前註,卷3,頁15。

[90] 同前註,卷1,頁16。

[91] 蔡沉:《書集傳》,頁105。

[92] 唐煥:《尚書辨偽》,卷4,頁15-16。

[93] 按:值得注意的是,不論蔡沈或唐煥所引孔穎達之言,皆是以意改寫,而非孔氏原文。孔氏原文作:「發首至王季、文王,史敘將告神之事也。『史乃策祝』至『屏璧與珪』,告神之辭也。自『乃卜』至『乃瘳』,言卜吉告王差之事也。自『武王既喪』已下,敘周公被流言,東征還反之事也。」將三家文字進行比對,不難推知宋學體系的治學傾向。既已明言「唐孔氏曰」,卻不依原文敘述,而是以意改寫,實涉誤導之嫌,與清代樸學家嚴謹的治學態度,可謂大異其趣。孔穎達:《尚書正義》,卷13,頁6。

[94] 唐煥:《尚書辨偽》,卷4,頁17。

[95] 同前註,卷4,頁17-18。

[96] 同前註,卷4,頁18。

[97] 同前註。

[98] 同前註,卷4,頁19。

[99] 同前註。

[100] 蔡沉:《書集傳》,頁105。

[101] 唐煥:《尚書辨偽》,卷4,頁19。

[102] 唐煥:〈自序〉,《尚書辨偽》,卷首。

[103] 唐煥:《尚書辨偽》,卷3,頁15- 16。

[104] 朱熹:《四書章句集註》(臺北:世界書局,1965年),卷7,頁103-104。

[105] 唐煥:《尚書辨偽》,卷3,頁16。

[106] 同前註,卷3,頁17。

[107] 唐煥:《尚書辨偽》,卷3,頁17。

[108] 朱熹:《四書章句集註》,卷1,頁9-10。

[109] 朱熹:《四書章句集註》,卷3,頁25-26。

[110] 唐煥:《尚書辨偽》,卷3,頁17。

[111] 同前註,卷3,頁17-18。

[112] 唐煥:《尚書辨偽》,卷3,頁19。

[113] 蔡沈:《書集傳》,卷3,頁124。

[114] 唐煥:《尚書辨偽》,卷5,頁8。

[115] 同前註,卷5,頁2。

[116] 唐煥:《尚書辨偽》,卷5,頁18。

[117] 同前註。

[118] 同前註,卷4,頁14-15。

[119] 同前註,卷4,頁51。

[120] 同前註,卷5,頁10。

[121] 按:蔡沈《書集傳》行世之後,宋末、元、明間,以朱子理學概念對其書進行修正者,不乏其人。如陳櫟、董鼎、吳澄、鄒季友等,當然亦有輔弼蔡《傳》,為其辯護者,如陳師凱。詳細情形,可參許育龍:《蔡沈《書集傳》經典化的歷程──宋末至明初的觀察》(臺北:萬卷樓圖書股份有限公司,2018年)。

[122] 唐煥:《尚書辨偽》,卷1,頁6。

[123] 蔡沈:《書集傳》,卷1,頁8。

[124] 同前註。

[125] 同前註。

[126] 同前註,卷1,頁9。

[127] 唐煥:《尚書辨偽》,卷1,頁5。

[128] 蔡沈:《書集傳》,卷1,頁7。

[129] 唐煥:《尚書辨偽》,卷1,頁5。

[130] 蔡沈:《書集傳》,卷1,頁31。

[131] 同前註。

[132] 蔡沈:《書集傳》,卷3,頁124。

[133] 唐煥:《尚書辨偽》,卷3,頁19。

[134] 蔡沈:《書集傳》,卷3,頁127。

[135] 唐煥:《尚書辨偽》,卷3,頁22。

[136] 蔡沈:《書集傳》,卷5,頁187。

[137] 唐煥:《尚書辨偽》,卷3,頁22。

[138] 蔡沈:《書集傳》,卷5,頁203。

[139] 唐煥:《尚書辨偽》,卷4,頁52。

[140] 吳通福即云:「大抵說來,從順治十二年(1655)閻若璩開始懷疑,到張諧之於光緒三十年(1904)刊出所著書,清代學術文化史上圍繞晚出古文《尚書》的爭論持續了兩百四五十年,幾乎與有清一代朝局相始終。......大概地說,從康熙三十六年(1697)蔡衍鎤上疏請分《尚書》今古文並徵真古文於海外被拒斥,到光緒十五年王懿榮立《尚書》馬鄭注清人新疏的疏請被駁回,晚出古文都還一直是皇帝經筵及儲君教育的必選教科書,都還一直頒在學官,作為士子誦習以治舉業的經典。因此,清代學術文化史上圍繞晚書的爭論不但是超出學派之爭的一件大事,而且不能如前人說的那樣純粹以閻、毛個人意氣之爭來解釋。」吳通福:《晚出《古文尚書》公案與清代學術》,頁4。

[141] 例如明代的陳第亦是從文字的通順與否入手,來論晚出古文《尚書》的真偽,得到的卻是與唐煥相反的結論。按陳第撰有《尚書疏衍》,其觀點可謂與梅鷟的《尚書考異》鋒相針對。如言:「近世旌川梅鷟,拾吳、朱三子之緒餘而譸張立論。直斷謂古文,晉皇甫謐偽作也。集合諸傳記所引而補綴為之,似矣。不知文本于意,意達而文成;若彼此瞻顧,勉強牽合,則詞必有所不暢。今讀二十五篇,抑何其婉妥而條達也!」陳第抱持「意達而文成」的理由,反問持晚出古文為採摘遺文纂錄成編之說者,以為若如所見,則晚出古文當雜亂蕪穢,但事實上卻是讀來婉妥條達。陳第據此而發論,認為疑者是疑其所不當疑。換言之,單從文字或義理角度來論定晚出古文之真或偽,其主觀性太強,難以作為有效的辨偽方法。〔明〕陳第:〈古文辨〉,《尚書疏衍》(臺北:藝文印書館,1983年影印《文淵閣四庫全書》第64冊),卷1,頁5。

載《中國典籍與文化論叢》刊2016年第十八輯

作者簡介,蔡長林, 臺灣澎湖人, 一九六八年生, 臺灣大學中國文學系博士实盘配资平台app代理,現任“中央硏究院”中國文哲硏究所硏究員。専研中國經學史、中國近三百年學術史、春秋學、尙書學。著有《論崔適與晚清今文學》、《常州莊氏學術新論》、《從文士到經生——考據學風潮下的常州學派》、《文章自可觀風色——文人說經與清代學術》等,主編有《晚清常州地區的經學》、《隋唐五代經學國際研討會論文集》、《林慶彰教授七秩華誕壽慶論文集》,校訂《翼教叢編》、《陳用光詩文集》。另有〈唐代法律思想的經學背景——《唐律疏議》析論〉、〈從對祭仲評價之轉變看公羊學經權說的歷史際遇〉、〈乾嘉之際的非原教主義論述──姚鼐《易說》的經學見解〉、〈宋翔鳳與陳壽祺、王引之論《泰誓》及其相關問題〉等論文數十餘篇。